疫情数据中蕴含着人数密码,这些数字并非简单罗列,而是承载着重要信息,我们究竟该如何去解读这些数字,从中挖掘出有价值的内容呢?

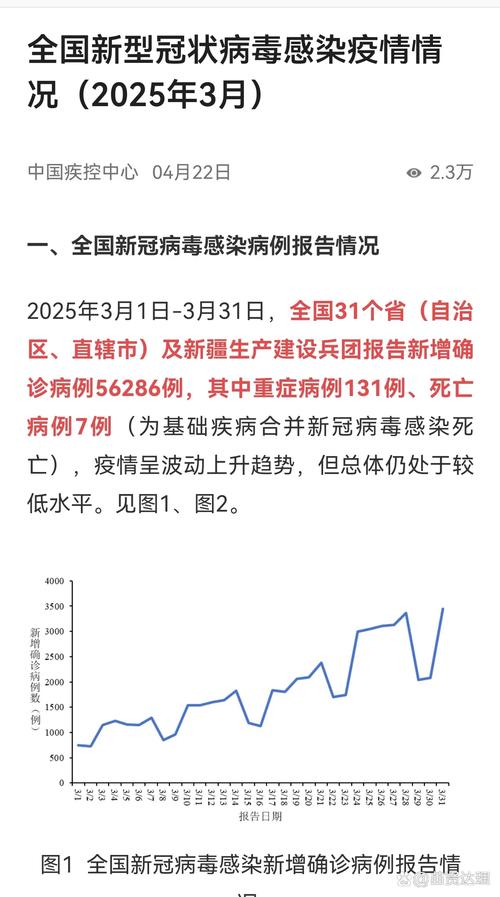

最近这两年,疫情成了大家茶余饭后绕不开的话题,每天早上一睁眼,很多人第一件事就是打开手机,看看今天新增了多少确诊病例,治愈了多少人,又有多少人离开了我们,这些数字,就像是一面镜子,映照出疫情的起伏变化,也牵动着每个人的心,但你有没有想过,这些疫情数据里的“人数”,到底意味着什么?它们是怎么来的?又该如何正确解读呢?咱们就来聊聊这个话题。

先说说确诊人数吧,这个数字,就是经过医疗机构检测,确认感染了新冠病毒的人数,听起来挺直接的,但其实背后有一套复杂的流程,从最初的发热门诊接诊,到核酸检测,再到结果确认,每一个环节都容不得半点马虎,记得去年冬天,我有个朋友,因为连续几天发烧,心里特别忐忑,赶紧去了医院,结果,从挂号到拿到检测报告,整整等了快一天时间,那段时间,他心里那个煎熬啊,就像热锅上的蚂蚁,后来,报告出来,阴性,他才松了一口气,这就是确诊人数背后的一个缩影,每一个数字背后,都是一个个鲜活的故事,都是一次次紧张的等待。

确诊人数多了,大家自然会担心疫情是不是又严重了,但别忘了,还有治愈人数这个好消息,治愈人数,就是那些经过治疗,已经康复出院的人数,这个数字的增长,就像是黑暗中的一束光,给人带来希望,记得疫情初期,医疗资源紧张,很多患者都在与死神赛跑,但现在,随着医疗技术的进步,治愈率越来越高,很多重症患者也能转危为安,我有个亲戚,去年年初不幸感染,当时家里人都急坏了,但经过医护人员的精心治疗,他最终康复出院,现在身体恢复得特别好,每次提起这事,他都感慨万分,说多亏了那些白衣天使。

疫情数据里还有一个让人揪心的数字,那就是死亡人数,这个数字,每一次增加,都意味着一个生命的消逝,一个家庭的破碎,面对这个数字,我们除了悲痛,更应该反思,为什么会有这么多人失去生命?是不是我们的防控措施还有漏洞?是不是医疗资源分配还不够合理?这些问题,都需要我们认真思考,努力改进,记得有一次,我在网上看到一篇报道,说是一个小城市,因为医疗资源有限,很多重症患者得不到及时救治,最终不幸离世,看到这样的新闻,心里真的特别难受,但这也提醒我们,疫情防控,容不得半点马虎,必须做到万无一失。

除了这些基本的“人数”数据,疫情数据里还有很多其他的信息,比如无症状感染者人数、密接者人数、隔离人数等等,这些数据,虽然不像确诊人数、治愈人数那样直接,但同样重要,无症状感染者,他们虽然没有明显的症状,但同样具有传染性,是疫情防控中的一大隐患,密接者人数,则反映了疫情传播的范围和速度,隔离人数,则体现了我们防控措施的力度和效果,这些数据,就像是一张张拼图,只有把它们拼在一起,我们才能更全面地了解疫情的全貌。

我们该如何正确解读这些疫情数据呢?我觉得,首先要保持理性,不要一看到确诊人数增加,就惊慌失措;也不要一看到治愈人数增加,就盲目乐观,疫情的发展,是一个复杂的过程,受到很多因素的影响,我们要做的,就是密切关注数据的变化,同时结合实际情况,做出合理的判断,要学会分析,看看确诊人数的增长趋势,是持续上升,还是有所波动?治愈人数和死亡人数的比例,是越来越好,还是越来越糟?这些分析,能帮助我们更好地了解疫情的走向,为防控工作提供参考。

我想说的是,疫情数据里的每一个“人数”,都不仅仅是数字那么简单,它们背后,是无数个家庭的悲欢离合,是无数个生命的挣扎与希望,作为普通人,我们可能无法直接参与到疫情防控的一线工作中去,但我们可以通过关注疫情数据,了解疫情动态,做好个人防护,为疫情防控贡献自己的一份力量,出门戴口罩,勤洗手,少聚集,这些看似微不足道的小事,其实都是对疫情防控的大力支持。

疫情数据里的“人数”密码,需要我们用心去解读,用行动去回应,我们才能在这场没有硝烟的战争中,守护好自己和家人的健康,共同迎接疫情结束的那一天,希望未来的某一天,当我们再次提起疫情时,能够笑着说:“那都是过去的事了。”而现在,就让我们一起努力,为了那一天的到来,加油吧!

还没有评论,来说两句吧...