疫情大数据竟也会出错闹乌龙?这听起来有些不可思议,接下来就让我们一起深入探讨一下,这背后究竟隐藏着哪些不为人知的故事和原因。

最近这几年,疫情成了咱们生活里绕不开的话题,每天打开手机,各种疫情数据、分析报告扑面而来,大数据,这个听起来高大上的词儿,也成了咱们了解疫情动态的重要工具,但你有没有想过,这些疫情大数据,它们真的就那么准确无误吗?会不会也有“闹乌龙”的时候?咱们就来聊聊这个话题。

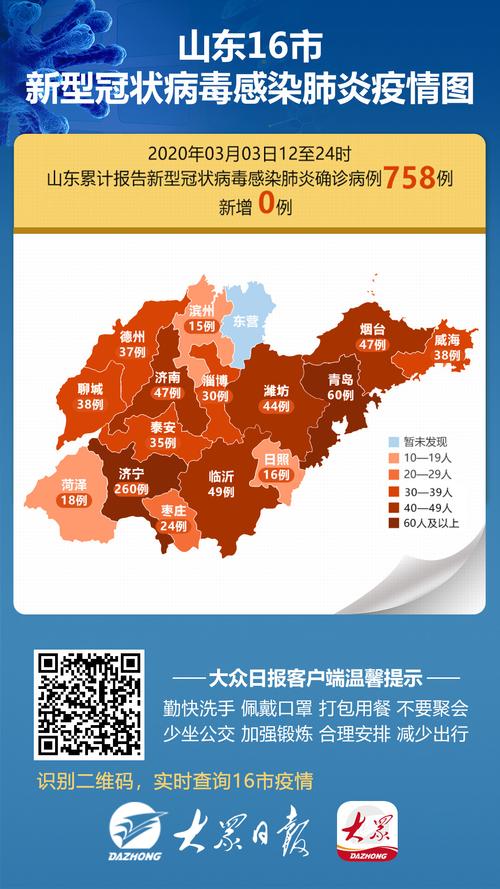

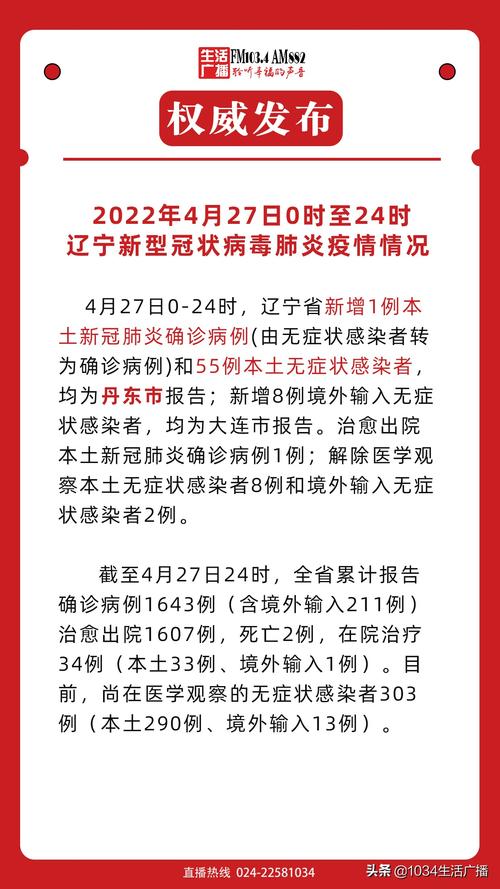

先说说大数据的好处吧,疫情期间,大数据就像是咱们的“千里眼”和“顺风耳”,能帮咱们快速掌握疫情的发展趋势,比如哪个地方新增了多少病例,哪个区域的风险等级提高了,这些信息都能通过大数据一目了然,大数据还能帮助政府和医疗机构更科学地制定防控策略,比如哪里需要加强核酸检测,哪里需要调配医疗资源,大数据都能给出有力的参考。

但话说回来,大数据也不是万能的,它就像是一面镜子,能反映出疫情的真实面貌,但镜子本身也可能会有瑕疵,疫情大数据的准确性,其实受到很多因素的影响。

第一个因素,就是数据来源,疫情数据从哪里来?主要是各地的医疗机构、疾控中心,还有社区、学校等基层单位,这些单位上报的数据,是大数据的基础,但你想啊,这么多单位,每个单位的数据收集、整理、上报方式可能都不一样,有的可能更严谨,有的可能就相对随意一些,这样一来,数据的质量就参差不齐了,再加上,有些地方可能出于各种原因,比如怕影响政绩,或者担心引起恐慌,会故意隐瞒或者篡改数据,这样一来,大数据的准确性就大打折扣了。

举个例子吧,去年有个地方,疫情其实已经挺严重了,但当地为了不影响旅游旺季,就故意压低了病例上报数量,结果呢,疫情在不知不觉中扩散开来,最后造成了更大的损失,这就是数据来源不准确带来的后果。

第二个因素,是数据处理和分析的方法,大数据可不是简单的数字堆砌,它需要经过复杂的处理和分析,才能变成有用的信息,但这个过程,也不是那么容易的,不同的分析方法,可能会得出不同的结果,有的分析可能更注重病例的绝对数量,有的则更看重病例的增长率,还有,大数据分析还需要考虑很多变量,比如人口流动、气候条件、防控措施等等,这些变量如果处理不好,也会影响分析结果的准确性。

再举个例子,有个研究团队,他们用大数据分析疫情传播趋势,结果发现某个地区的病例数量在短时间内激增,但他们没考虑到的是,这个地区正好在举办一场大型活动,人口流动特别大,这样一来,病例数量的激增,并不一定就是疫情扩散的结果,也可能是人口流动带来的,如果分析团队没把这个因素考虑进去,那他们的分析结果就可能误导公众。

第三个因素,是数据的时效性和完整性,疫情是动态变化的,数据也需要及时更新,但有时候,由于各种原因,比如网络延迟、系统故障等等,数据可能不能及时上传或者更新,这样一来,大数据反映的疫情情况,就可能和实际情况有出入,还有,数据完整性也很重要,如果某个地区的数据缺失或者不完整,那大数据分析的结果,就可能对这个地区的情况产生偏差。

有个城市,他们的疫情数据系统出了故障,好几天都没能上传新的病例数据,结果呢,外界看到的疫情情况,还是好几天前的,这样一来,公众就可能对疫情的真实情况产生误解,甚至做出错误的决策。

那面对这些可能的问题,咱们该怎么办呢?办法总比困难多。

要加强数据来源的管理和监督,政府和相关机构,应该建立严格的数据上报和审核制度,确保数据的真实性和准确性,还要加强对数据上报单位的培训和指导,提高他们的数据收集和处理能力。

要优化数据处理和分析的方法,分析团队应该根据疫情的特点和实际情况,选择合适的分析方法和模型,还要充分考虑各种变量和因素,确保分析结果的全面性和准确性。

要提高数据的时效性和完整性,政府和相关机构,应该加强数据系统的建设和维护,确保数据能够及时上传和更新,还要加强对数据缺失或者不完整地区的关注和监测,及时补充和完善数据。

当然啦,作为普通公众,咱们也不能完全依赖大数据,在了解疫情情况的时候,咱们还要结合自己的实际情况和感受,做出理性的判断和决策,如果某个地区的数据显示疫情很严重,但你自己感觉身边的情况还好,那就要多留个心眼儿,看看是不是数据有误或者分析有偏差。

总的来说呢,疫情大数据虽然是个好东西,但它也不是万能的,它可能会受到各种因素的影响,导致准确性出现问题,但咱们也不能因噎废食,因为大数据的潜在问题就否定它的价值,相反,咱们应该更加理性地看待大数据,既要充分利用它的优势,又要警惕它的不足,咱们才能更好地利用大数据来应对疫情,保护自己和他人的健康。

所以啊,下次当你看到疫情大数据的时候,不妨多想想它背后的那些事儿,也许你会发现,原来大数据也有它的“小脾气”呢!但只要咱们用心去了解它、去驾驭它,就一定能让它成为咱们抗击疫情的有力武器。

还没有评论,来说两句吧...