探讨“疫情数据去哪儿了”这一话题,聚焦那些消失的疫情数字,挖掘并讲述这些数字背后不为人知的故事。

“怎么不见疫情数据显示了?”打开手机APP、点开新闻网站,曾经铺天盖地的疫情地图、实时更新数据突然变得稀稀拉拉,甚至有些地方直接下架了相关板块,这种变化让很多人心里犯嘀咕:是疫情结束了?还是数据不透明了?今天咱们就掰开揉碎了聊聊这事儿。

先说个真实例子,上周我陪老妈去医院拿药,候诊时听见旁边两位大爷聊天,穿灰夹克的大爷举着手机说:“你看这新闻,说北京地铁都不查核酸了!”另一位戴老花镜的赶紧凑过去:“那咋不报新增病例了?我孙子学校还天天统计体温呢!”两人你一言我一语,最后得出个结论:“肯定是数据不好看,藏着掖着!”

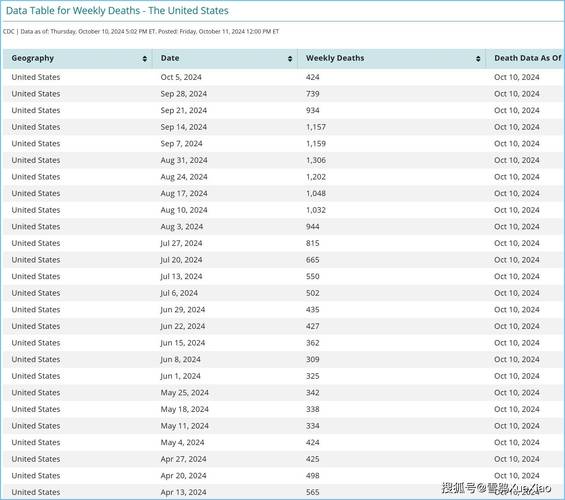

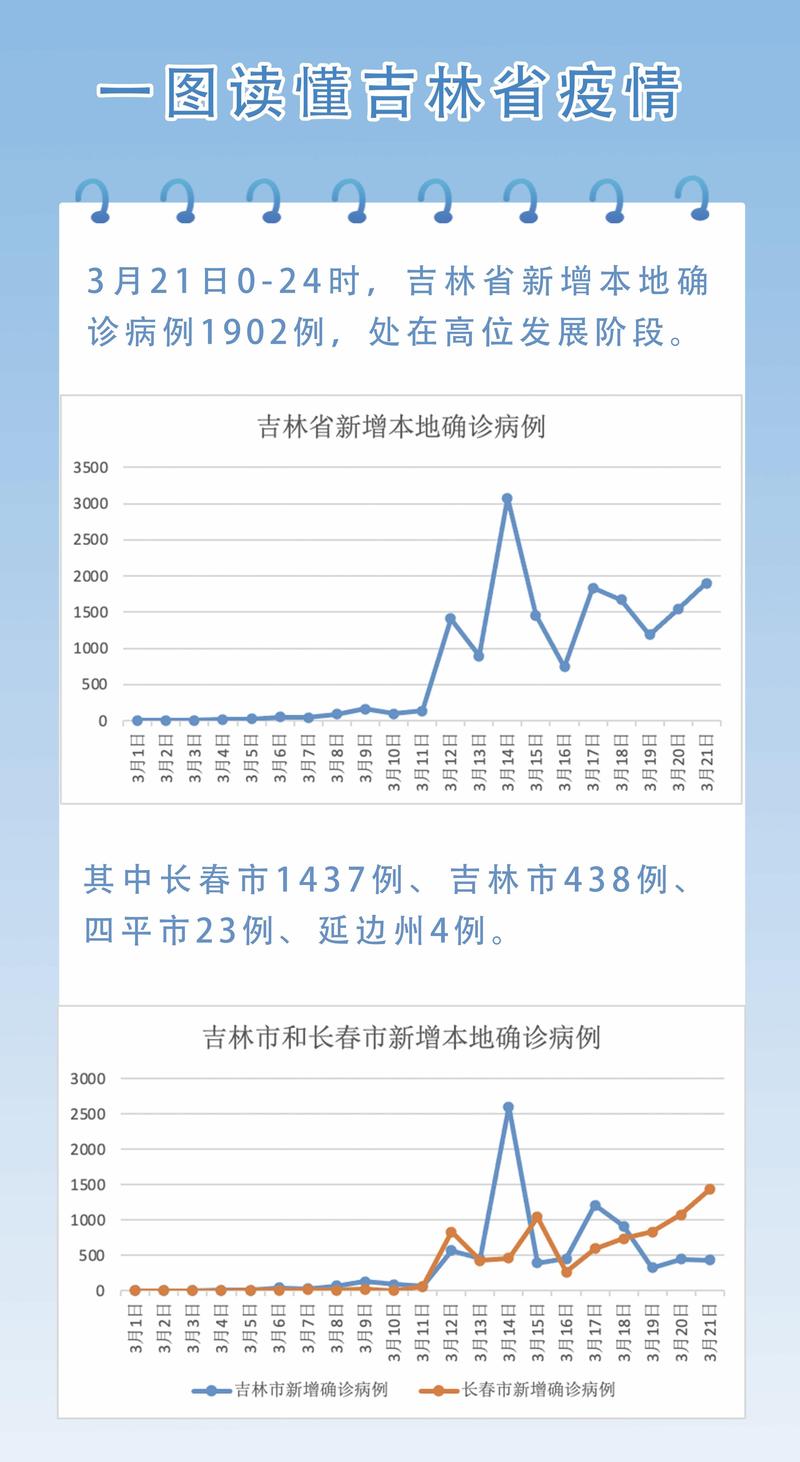

这种猜测其实挺普遍的,但真相可能比想象中复杂得多,咱们先从数据统计方式的变化说起,去年冬天我表妹在社区当志愿者,每天凌晨四点就要到居委会报数据,那时候每个小区都要统计密接人数、隔离人数、核酸异常数,光是Excel表格就要填七八个,现在呢?她转岗到街道办后告诉我:“现在只报重症和死亡数据,其他都合并到‘发热门诊就诊量’里了。”

这种变化背后藏着三重逻辑,第一层是统计口径的调整,就像超市卖菜,以前要分清白菜、萝卜、西红柿各卖了多少斤,现在直接报“蔬菜总销量”,国家卫健委专家在发布会上解释过,现在重点监测的是医疗资源挤兑情况,比如ICU床位使用率、呼吸机调配情况,上周我同事发烧去三甲医院,发现急诊大厅多了块电子屏,实时滚动显示“当前候诊人数:12人”“剩余床位:8张”,这种数据比单纯报新增病例更有参考价值。

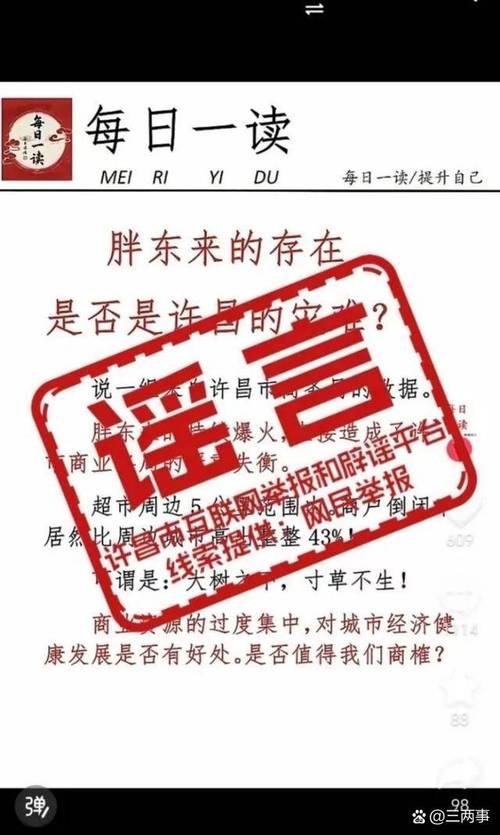

第二层是传播策略的转变,去年上海封控期间,我朋友圈每天被各种“小道消息”刷屏,有人转发未经证实的方舱视频,有人编造物资分配谣言,现在官方渠道更注重传递确定性信息,比如北京疾控中心每周二、五发布的《新冠病毒感染监测报告》,会详细说明污水病毒载量、养老院感染率等专业数据,虽然普通老百姓看不太懂,但专业机构能从中判断疫情走势。

第三层是公众认知的升级,上个月我参加同学聚会,发现大家讨论的话题变了,以前见面先问“你阳了吗”,现在改成“你打第四针了吗”,这种转变说明经过三年抗疫,公众对病毒的认知更理性了,就像天气预报不再每天报“今天有雨概率30%”,而是直接说“建议携带雨具”,信息传递更注重实用性。

这种变化也带来新问题,我邻居王阿姨就抱怨:“现在想查个具体数据比登天还难!”她女儿在幼儿园当保健医,需要定期上报班级发热情况,但系统里只有“正常”“异常”两个选项,这种“粗线条”统计确实让基层工作者犯难,不过好消息是,部分城市开始试点“健康哨兵”系统,通过药店退烧药销售数据、120急救呼叫量等间接指标,构建更立体的监测网络。

对于普通老百姓来说,与其纠结具体数字,不如关注三个关键信号:第一看医疗资源是否充足,比如家附近医院发热门诊是否24小时开放;第二看重点人群保障,比如养老院是否定期消杀;第三看应急预案是否完善,比如社区是否储备了抗原试剂,上周我所在的小区就组织了“家庭药箱互助”活动,业主群里自发统计谁家有多余的退烧药,这种民间互助比单纯看数据更让人安心。

最后说个暖心故事,我表弟在社区医院工作,他们现在每天要给独居老人打电话问询,有位张奶奶总说:“我身体好着呢,你们别老打电话。”但表弟发现她家药箱里的布洛芬过期半年了,赶紧联系志愿者送药上门,这种“数据之外”的关怀,或许才是抗疫进入新阶段最需要的温度。

所以下次再有人问“怎么不见疫情数据显示了”,你可以告诉他:数据没有消失,只是换了个方式守护我们,就像天气预报不再精确到每分钟下雨,但会提醒你带伞;就像导航软件不再显示每条小路的拥堵情况,但会规划最优路线,在这个后疫情时代,我们需要的不是冰冷的数字,而是有温度的守护。

还没有评论,来说两句吧...