本文围绕疫情大数据追溯展开探讨,聚焦于一个关键问题:究竟多少天的数据在疫情追溯中才能真正发挥有效作用。

最近疫情又有点反复,大家出门都小心翼翼的,生怕一不小心就“中招”,说到防控疫情,大数据追溯可是个神器,能帮我们快速锁定风险人群,及时采取措施,但你知道吗?这大数据追溯,可不是随便看看几天的数据就行的,它得讲究个“有效期”,今天咱们就来聊聊,这疫情大数据追溯,到底几天的数据才真正有效。

先说说这大数据追溯是咋回事吧,就是通过收集和分析咱们的手机信号、支付记录、出行轨迹这些数据,来还原一个人的活动路径,一旦发现有人确诊,就能通过这些数据,快速找出和他有过接触的人,也就是咱们说的“密接”和“次密接”,这样一来,就能及时隔离,防止疫情扩散。

那这大数据追溯,为啥要讲究“有效期”呢?你想啊,病毒传播得那么快,要是追溯的时间太长,数据量太大,处理起来就费劲了,还容易出错,要是追溯的时间太短,又可能漏掉一些潜在的感染者,得找个合适的“有效期”,既保证效率,又保证准确。

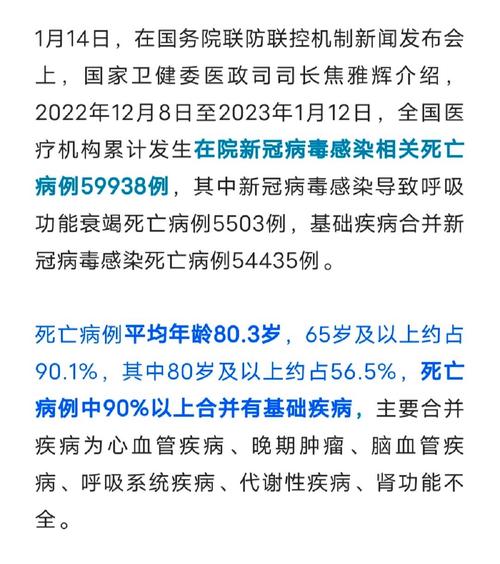

疫情大数据追溯的有效期,会根据疫情的严重程度、病毒的传播速度、人群的流动性这些因素来定,在疫情比较严重的地区,或者病毒传播得特别快的时候,追溯的有效期可能会长一些,比如14天甚至更长,为啥呢?因为病毒有潜伏期,有的人感染了可能不会马上发病,得等几天才能查出来,要是追溯的时间太短,就可能把这些潜在的感染者给漏掉了。

举个例子吧,之前有个地方疫情爆发,就是通过大数据追溯,发现了一个确诊病例在发病前14天里,去过好几个公共场所,和不少人有过接触,通过这些数据,他们很快就锁定了密接和次密接,及时进行了隔离和检测,避免了疫情的进一步扩散,要是追溯的时间再短点,可能就发现不了这些风险人群了。

当然啦,也不是说追溯的时间越长就越好,时间太长,数据量太大,处理起来就慢了,还可能影响其他防控工作的开展,得根据实际情况来定,在疫情比较平稳的地区,或者病毒传播得比较慢的时候,追溯的有效期可能会短一些,比如7天或者更短。

除了追溯的有效期,大数据追溯还得注意保护个人隐私,你想啊,这些数据里包含了咱们的出行轨迹、消费记录这些敏感信息,要是泄露了,那可就麻烦了,相关部门在收集和使用这些数据的时候,都得严格遵守法律法规,确保数据的安全和隐私。

疫情大数据追溯是个好东西,能帮咱们快速锁定风险人群,及时采取措施,但要想让它发挥最大的作用,就得讲究个“有效期”,根据实际情况来定,还得注意保护个人隐私,别让这些数据成了泄露咱们隐私的“定时炸弹”。

咱们作为普通老百姓,也得积极配合大数据追溯工作,出门记得戴口罩、勤洗手、保持社交距离,这些基本的防控措施可不能少,要是发现自己和确诊病例有过接触,或者去过风险地区,也得及时上报,别瞒着藏着,咱们才能一起打赢这场疫情防控的硬仗!

还没有评论,来说两句吧...