揭秘背后的流量密码与运营逻辑

现在刷抖音,谁还没见过几个点赞量破百万的视频?但你知道吗,这些看似“自然爆火”的内容背后,可能藏着一条完整的流量产业链,今天咱们就聊聊抖音点赞业务网——这个让无数创作者又爱又恨的“流量加速器”。

点赞业务网:流量时代的“隐形推手”

先说个真实案例,我有个朋友小张,是个美食博主,做了半年抖音,粉丝才两千多,有天他突然找我炫耀:“你看我这条视频,点赞破万了!”我一看,视频内容确实不错,但评论区全是“已点赞”“求互关”的重复留言,再一查,点赞账号全是新注册的“三无小号”,原来他花了八百块,在某个点赞业务网上买了“套餐”。

这类业务网的操作逻辑其实很简单:通过技术手段或人工团队,批量为指定视频提供点赞、评论、转发服务,价格从几十元到上千元不等,服务内容也五花八门——有的只做点赞,有的连播放量、完播率一起“打包”,更夸张的是,有些平台还提供“精准定位”服务,比如只给特定地区或年龄段的用户推送点赞。

为什么有人愿意买点赞?

你可能觉得,买点赞不就是自欺欺人吗?但现实是,很多创作者把它当成了“破圈”的捷径。

算法推荐机制下的“马太效应” 抖音的算法逻辑是“流量池”模式:视频发布后,先推给小部分用户,根据点赞、评论等数据决定是否进入更大流量池,如果初始数据差,视频可能直接“沉底”,而点赞业务网的作用,就是人为制造“虚假繁荣”,骗过算法的“眼睛”。

品牌合作的“隐形门槛” 我有个做美妆的客户,粉丝量刚过十万,但每次接广告时,品牌方都会要求“单条视频点赞量不低于五千”,为了达标,她不得不定期“补量”,她说:“现在甲方只看数据,点赞不够,连报价的机会都没有。”

心理层面的“从众效应” 用户刷视频时,潜意识里会优先选择点赞多的内容,比如两条同类型视频,一条点赞十万,一条点赞一千,你会先点开哪个?点赞业务网正是利用了这种心理,通过数据包装,让普通内容也能获得“爆款”待遇。

点赞业务网的“灰色地带”

但这条产业链,远比想象中复杂。

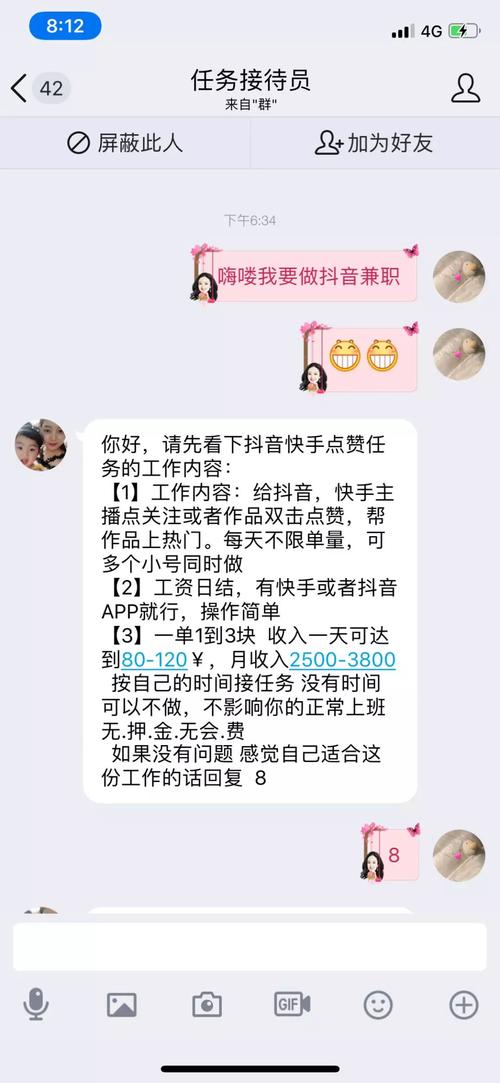

技术手段 vs 人工操作 低价点赞服务通常用“机刷”(软件模拟用户行为),容易被平台检测到;高价服务则采用“真人众包”——招募大量兼职人员,按任务计费,某业务网客服透露:“真人点赞成本高,但安全系数也高,适合长期运营的账号。”

风险与收益的博弈 买点赞的风险显而易见:被平台发现后,轻则限流,重则封号,但为什么还有人铤而走险?因为收益可能更高,某MCN机构负责人算过一笔账:“一条视频买一万点赞,成本五百块,但可能带来十万播放量,接一条广告就能回本。”

产业链的“寄生关系” 点赞业务网的存在,本质上是平台算法漏洞的产物,只要算法依赖数据指标,这类服务就永远有市场,更讽刺的是,有些业务网甚至与平台内部人员“勾结”,通过技术手段绕过风控系统。

普通创作者该如何应对?

创作者,我们既不能完全依赖点赞业务网,也不能忽视它的存在。

认清“数据泡沫”的本质质量,我见过太多点赞破万的视频,点开评论区全是“水军”留言,真正能留住用户的,还是优质内容,与其花钱买数据,不如多研究用户喜好,优化选题和剪辑。

合理利用“冷启动”工具 如果确实需要快速积累初始流量,可以选择平台官方推广工具(如DOU+),虽然成本较高,但至少安全合规,某知识类博主分享经验:“我每次发视频都会投两百块DOU+,定向推送给目标用户,效果比买点赞好得多。”

建立“反作弊”意识 如果你发现竞争对手的数据异常(比如点赞量远超粉丝量),可以截图留存证据,向平台举报,但更重要的是,专注自身内容,用实力说话。

未来趋势:算法升级与行业洗牌

抖音等平台也在不断升级风控系统,通过用户行为分析(如点赞速度、评论内容)识别“水军”;推出“创作者信用分”制度,对违规账号进行处罚,可以预见,未来点赞业务网的生存空间会越来越小。

但需求不会消失,只会转移,或许有一天,我们会看到更隐蔽的“数据服务”——比如通过内容优化、社群运营等合法手段,帮助创作者提升数据表现。

流量是工具,不是目的

回到开头的故事,小张那条“爆款”视频,虽然点赞量上去了,但转化率极低——粉丝没涨几个,广告也没接到,后来他放弃了买点赞,专心做内容,半年后粉丝量反而突破了十万。

抖音点赞业务网,就像一面镜子,照出了流量时代的焦虑与浮躁,但真正能走远的,永远是那些脚踏实地、用心创作的人,毕竟,用户最终记住的,不是点赞数,而是内容本身的价值。

还没有评论,来说两句吧...