如何计算疫情峰值数据?本文将深入解析其背后的计算逻辑,帮助读者理解并掌握这一关键指标的确定方法。

最近大家刷新闻的时候,是不是总能看到“疫情峰值”“感染高峰”这些词?尤其是家里有老人小孩的,总想提前知道什么时候最危险,好提前准备,但这些数据到底是怎么算出来的?今天咱们就掰开揉碎了聊聊,用大白话把专业术语翻译成人话,看完你也能当半个“数据侦探”。

峰值不是拍脑袋,得看三个关键指标

很多人以为峰值就是“哪天感染人数最多”,其实这太简单了,真正的峰值计算,得像侦探破案一样,把三个关键线索拼起来:

-

新增确诊数:这是最直观的,比如某天突然新增了1000例,比前一天多了300例,说明病毒在加速扩散,但光看这个还不够,因为检测能力、报告延迟都会影响数据。

-

重症率/住院率:这才是真正让人紧张的,比如某地新增1000例,但只有50人住院,说明病毒毒性可能变弱了;但如果1000例里有200人住院,那峰值可能还没到来。

-

医疗资源占用率:这才是“压死骆驼的最后一根稻草”,比如某医院平时有100张ICU床位,疫情期间被占用了90张,这时候就算新增确诊数下降了,峰值也可能还没过——因为重症患者还在持续消耗资源。

举个例子:去年某城市疫情爆发时,新增确诊数在12月15日达到峰值(5000例),但住院率在12月20日才到顶(80%),ICU床位占用率更是拖到12月25日才满负荷,这说明峰值不是一天,而是一个“危险区间”。

数学模型怎么玩?别怕,咱们用比喻讲

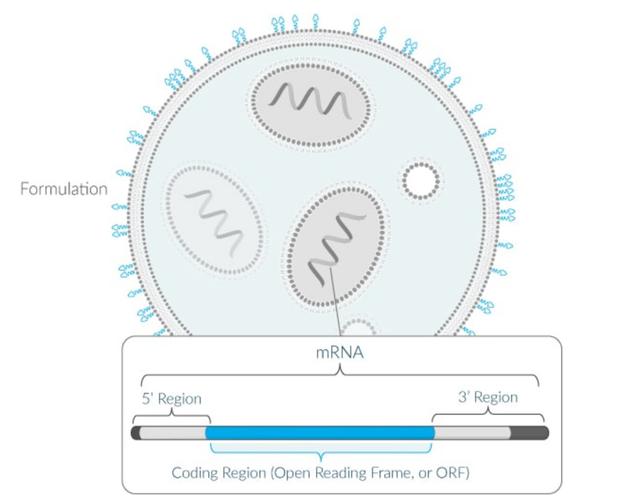

专业机构会用“SEIR模型”来预测峰值,听着复杂,其实就像煮火锅:

- 易感人群(S):锅里还没下锅的食材(健康人)

- 暴露人群(E):刚下锅还没熟的食材(潜伏期)

- 感染人群(I):煮得正沸腾的食材(确诊者)

- 康复/死亡人群(R):捞出来的食材(结束隔离)

模型会模拟食材下锅的速度、煮沸的时间、捞出的频率,最后算出“什么时候锅里食材最多”(峰值),但现实比火锅复杂:

- 有人打了疫苗(相当于食材提前腌过,不容易煮烂)

- 有人戴口罩(相当于给食材裹了保鲜膜)

- 有人居家隔离(相当于把部分食材单独放小锅)

所以模型需要不断调整参数,就像调火锅底料,咸了加水,淡了加盐。

普通人怎么用数据保护自己?

咱们不用懂复杂的模型,但可以抓住三个实用技巧:

-

看“7天平均值”:单日数据可能受检测能力影响,但7天平均值更稳定,比如某地连续7天新增确诊数分别是100、120、150、180、200、220、250,平均值174,如果接下来几天平均值开始下降,说明峰值可能过了。

-

盯紧“医疗挤兑”信号:如果身边朋友说“医院挂不上号”“药店买不到退烧药”,或者新闻里出现“方舱医院启用”,说明峰值可能正在逼近,这时候就算自己没感染,也要减少外出。

-

关注“本地化数据”:全国数据参考价值有限,重点看自己所在城市、社区的数据,比如某小区连续3天出现阳性,但周边小区都没事,说明峰值可能还没到社区层面。

那些年我们踩过的“数据坑”

最后提醒几个常见误区:

- 别被“单日暴增”吓到:比如某天突然新增5000例,可能是之前积压的检测结果集中上报,要看后续几天是否持续上升。

- 别迷信“专家预测”:再厉害的模型也有误差,去年某机构预测某地峰值在1月10日,实际提前了5天,所以数据只能参考,不能依赖。

- 别忽略“长尾效应”:峰值过后,可能还有小规模反弹,比如某地峰值后新增确诊数从5000降到1000,但之后又反弹到2000,说明病毒还在社区传播。

数据是工具,不是枷锁

说了这么多,其实核心就一句话:峰值数据是参考,不是预言,就像天气预报说“明天有雨”,你可以带伞,但没必要取消所有计划,对普通人来说,做好防护、备好药品、关注社区通知,比纠结哪天是峰值更重要。

下次再看到“疫情峰值”的新闻,不妨用今天学的方法自己分析分析,数据不会说谎,但解读数据的人需要智慧,希望这篇文章能帮你拨开迷雾,在信息洪流中抓住真正的关键。

还没有评论,来说两句吧...