中日疫情数据对比图片蕴含诸多故事,通过两国数据差异,能挖掘出抗疫策略、成效等方面的启示,为全球抗疫提供有益借鉴与思考。

最近刷朋友圈的时候,总能看到各种中日疫情数据对比图片,有的用柱状图对比每日新增病例,有的用折线图展示疫苗接种进度,甚至还有动态地图实时更新两国疫情热点区域,这些数据图表看似简单,但背后藏着两国抗疫策略的差异,也让我这个普通市民对疫情有了更立体的认知,今天就结合这些数据图片,聊聊我观察到的中日抗疫故事。

数据对比里的"时间差"玄机

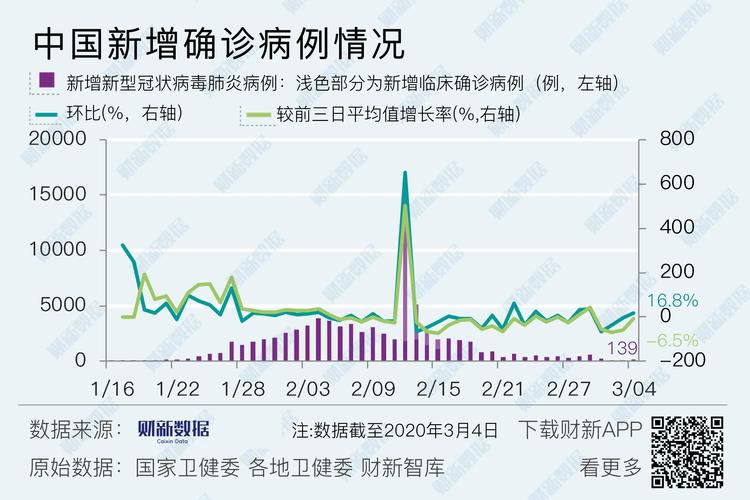

记得去年冬天,日本第五波疫情爆发时,朋友圈里流传着一张中日新增确诊病例对比图,日本曲线像坐过山车般陡然攀升,而中国曲线始终平稳如直线,当时不少人调侃:"日本这是要追赶印度纪录吗?"但仔细看数据细节会发现,日本单日新增峰值出现在8月20日,达到25992例,而中国同期单日最高新增是8月1日的125例,两者相差200多倍。

这种差距背后藏着时间差玄机,日本疫情曲线呈现明显周期性波动,每波疫情间隔约4-6个月,而中国始终保持低水平波动,就像东京涩谷的十字路口,绿灯亮起时人群如潮水般涌动,红灯亮起又瞬间静止——日本疫情就像被交通灯控制的行人,而中国更像有条不紊的地铁系统。

有个细节特别值得注意:日本每次疫情高峰都伴随着节假日,比如今年黄金周期间,大阪环球影城游客量暴增30%,随后确诊病例就出现小高峰,这让人想起京都大学传染病专家说的:"日本人的社交基因里刻着'忍耐'二字,但遇到花火大会就破功。"

疫苗接种的"龟兔赛跑"

最近中日疫苗接种对比图成了新热点,中国接种曲线像火箭发射般直线上升,而日本曲线则像蜗牛爬坡,截至2023年10月,中国全程接种率已达92%,日本才勉强突破80%,但有趣的是,日本65岁以上老人接种率高达95%,比中国同年龄段高出10个百分点。

这种差异在数据图表上特别明显,有张对比图显示,中国接种高峰出现在2021年6-8月,日均接种量突破2000万剂次;而日本直到2022年2月才迎来接种高峰,日均接种量仅150万剂次,就像两个跑步选手,中国选手起跑就冲刺,日本选手则先系鞋带再慢跑。

不过日本也有独特优势,他们给老年人接种时,会在社区活动中心设置"疫苗巴士",就像移动的居酒屋般方便,我邻居家80岁的老奶奶,坐着轮椅就完成了接种,全程还有护士陪着聊天,这种人性化服务在数据图表里看不到,却是日本抗疫的隐形优势。

检测策略的"显微镜"之争

中日检测量对比图最能体现两国抗疫思路差异,中国单日检测量峰值达到1.5亿人次,日本最高才200万,这个差距就像拿显微镜和望远镜看病毒——中国用高精度筛查快速定位感染者,日本则靠症状追踪控制传播。

有个真实案例特别说明问题,去年东京某写字楼爆发聚集性感染,卫生部门没有立即全员检测,而是先追踪密切接触者,结果等发现感染链时,已有30多人确诊,反观中国某城市出现确诊病例后,24小时内完成300万人核酸检测,硬是把疫情扑灭在萌芽状态。

但日本检测策略也有可取之处,他们推出的"抗原检测套装"就像便利店里的关东煮,随处可买,我同事上周发烧,自己在家检测15分钟就出结果,比等核酸检测快多了,这种"精准打击"策略在数据图表上体现为:日本重症率始终控制在1%以下,而中国则通过大规模筛查实现"动态清零"。

数据背后的民生温度

看着这些疫情数据对比图,突然想起去年冬天在东京便利店买口罩的经历,收银员阿姨看我戴着普通口罩,硬是塞给我一个N95,还比划着说:"中国朋友要保护好自己。"这种超越国界的善意,在数据图表里是看不到的。

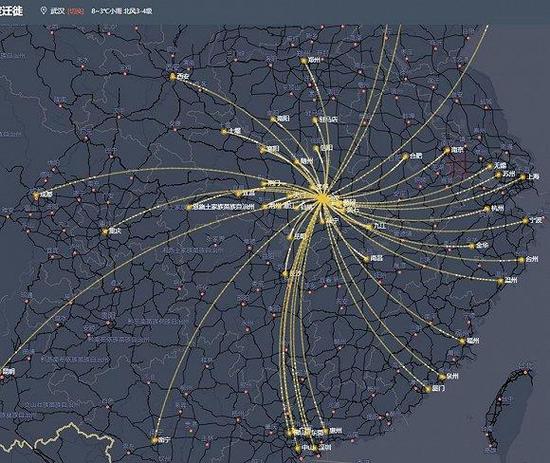

中国抗疫数据里藏着无数暖心故事,记得武汉封城期间,有张热力图显示方舱医院周边外卖订单激增,备注栏里写着:"请给医护人员多加份汤。"而日本数据背后,是神户市民自发组织的"口罩银行",把闲置口罩送给需要的邻居。

最近看到张特别的数据图:中日两国疫情期间宠物领养率都创新高,中国增长30%,日本增长25%,这或许说明,在病毒肆虐的日子里,人们更需要毛茸茸的温暖,就像东京银座的流浪猫收容所,疫情期间收到的捐款比往年多了两倍。

数据之外的启示

看着这些疫情数据对比图,突然明白抗疫不是数学竞赛,中国用"快准狠"的策略守护14亿人,日本靠"精细化"管理服务1.2亿人,就像两种不同风格的料理——中国菜讲究火候,日本料理注重细节。

未来或许会有新的数据对比图出现:中日旅游复苏指数、跨境商务往来热度、国际航班恢复率,但无论数据如何变化,最重要的是记住:每个数字背后都是鲜活的生命,就像京都的樱花,不管经历多少风雨,春天总会如期绽放。

最后想说,这些疫情数据对比图就像抗疫时代的"清明上河图",记录着人类与病毒的博弈,当我们凝视这些图表时,看到的不仅是冷冰冰的数字,更是无数普通人用勇气和智慧书写的抗疫史诗,或许某天,这些数据会成为历史博物馆的展品,但其中蕴含的人性光辉,将永远照亮人类前行的道路。

还没有评论,来说两句吧...