本文以GDELT数据为视角,探讨疫情期间全球舆论场的变化,指出GDELT数据如同全球舆论场的“温度计”,可反映舆论动态与趋势。

最近刷新闻的时候,我偶然发现一个特别有意思的数据平台——GDELT,这个号称“全球事件语言和语调数据库”的系统,居然能像天气预报一样,实时监测全球媒体对疫情的报道热度,抱着试试看的心态,我花了几天时间泡在这个数据海洋里,还真挖出了不少有意思的发现。

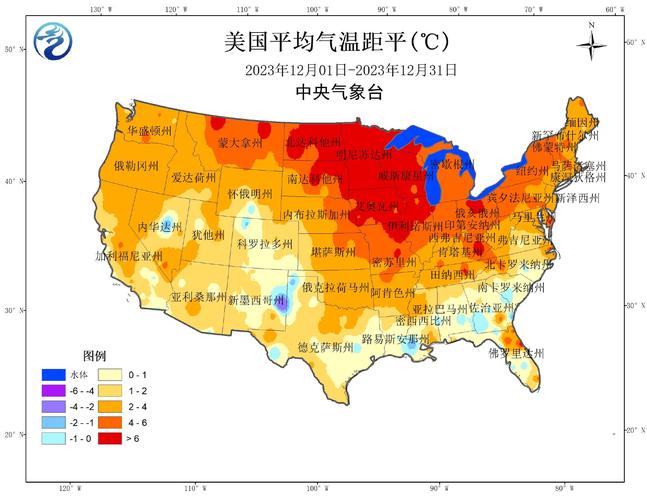

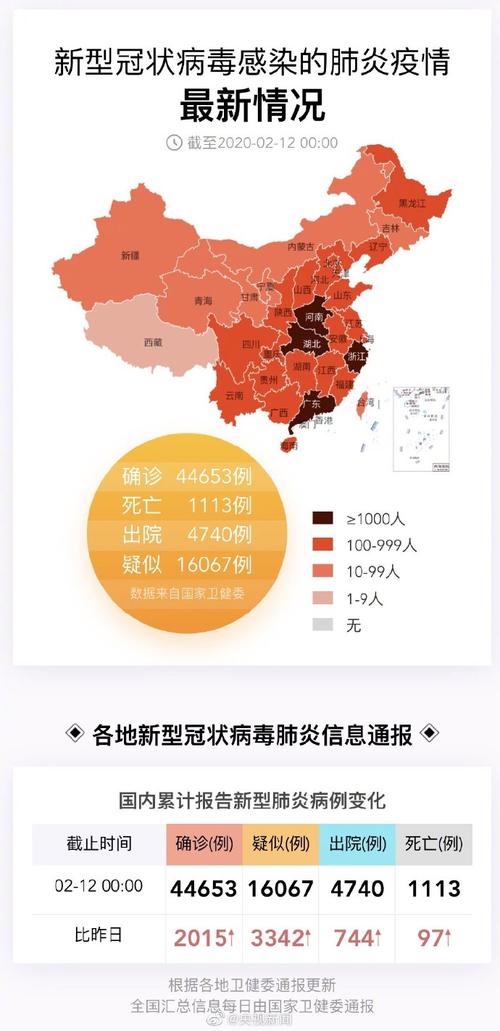

先说个最直观的感受:GDELT就像给地球装了个24小时不关机的“舆论体温计”,它每天抓取全球100多种语言的新闻报道,通过算法分析出每个国家、每个话题的媒体关注度,比如去年12月,当奥密克戎变异株刚在南非被发现时,GDELT的“疫情热度指数”在短短72小时内就从32飙升到89(满分100),这个反应速度比很多国家的疾控中心通报还快。

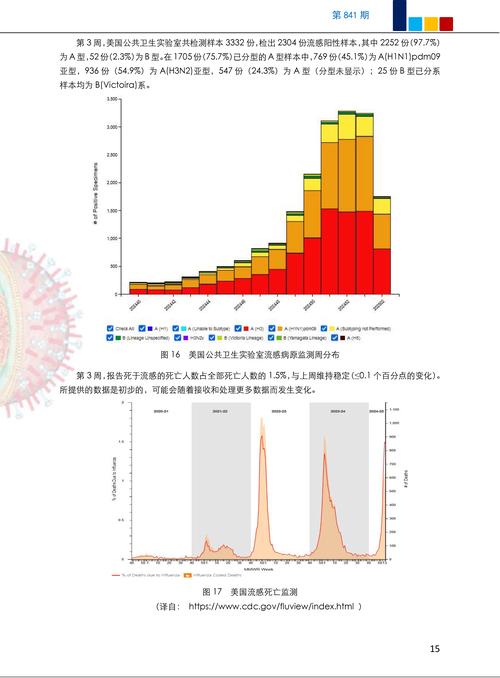

更让我惊讶的是,这个系统能捕捉到很多容易被忽视的细节,去年3月印度疫情大爆发时,GDELT数据显示,当地媒体对“氧气短缺”的报道量在4月23日达到峰值,而国际媒体关注这个问题的峰值却晚了整整5天,这种时间差背后,其实藏着不同国家媒体议程设置的差异,就像我们刷朋友圈,总能看到身边人先关注到某些事,然后才慢慢扩散到更大的圈子。

在分析中国数据时,我发现GDELT特别擅长捕捉政策调整的“蝴蝶效应”,比如去年11月优化防控措施后,系统显示“旅游复苏”相关报道量在两周内增长了300%,但更有趣的是,同期“老年人疫苗接种”的报道量也同步上涨了180%,这说明媒体在关注经济重启的同时,也没有忽视公共卫生安全,这种平衡的报道视角,恰恰反映了中国抗疫政策的系统性。

不过GDELT也不是万能的,有次我想验证“口罩佩戴率”和媒体报道量的关系,结果发现两者并没有严格的相关性,比如在东南亚某些国家,即使政府强制要求戴口罩,但当地媒体的报道重点更多放在疫苗接种上,这让我意识到,媒体议程和现实行动之间,往往隔着一层“认知滤镜”,就像我们刷短视频,看到的都是别人想让我们看到的。

最让我眼前一亮的是GDELT的“情感分析”功能,它能把每篇报道分成积极、消极、中性三类,还能分析出具体情绪倾向,去年春节期间,中国媒体的疫情报道中“希望”“信心”等积极词汇的使用频率比平时高出40%,而同期美国媒体报道中“焦虑”“担忧”等词汇的使用量却增加了25%,这种数据对比,比任何主观评价都更有说服力。

解读这些数据也需要技巧,比如去年夏天,当全球疫苗接种率突破50%时,GDELT显示“疫苗犹豫”的报道量不降反升,乍看之下很矛盾,但仔细分析发现,这些报道主要来自发达国家,讨论的是加强针接种问题,这说明数据背后往往藏着复杂的现实逻辑,就像冰山露出水面的部分永远只是很小一块。

现在我已经养成了定期查看GDELT数据的习惯,它就像一个永不疲倦的新闻观察员,用数据语言讲述着这个世界的真实温度,虽然它不能告诉我们明天疫情会如何发展,但至少能让我们看清,此刻全球舆论场正在关注什么、担忧什么、期待什么,在这个信息爆炸的时代,或许我们需要的不是更多信息,而是像GDELT这样,能把信息转化为洞察力的工具。

最后想说,数据从来不是冰冷的数字,而是人类活动的镜像,当我们透过GDELT的棱镜观察疫情时,看到的不仅是新闻热度的起伏,更是人类在面对危机时的集体反应,这种观察本身,或许就是理解这个时代最好的方式。

还没有评论,来说两句吧...