本文提供新冠疫情数据上报全流程攻略,涵盖从基层数据收集到最终汇总的各个环节,强调每个步骤都不可或缺,助力高效准确上报。

最近身边不少朋友都在问,新冠疫情数据到底该怎么上报?尤其是社区工作人员、企业负责人,还有学校老师,每天面对各种表格和系统,总觉得心里没底,今天咱们就掰开揉碎了聊聊,从最基础的填报到最终的数据汇总,到底该怎么操作才既规范又高效。

明确上报主体:谁该报?报给谁?

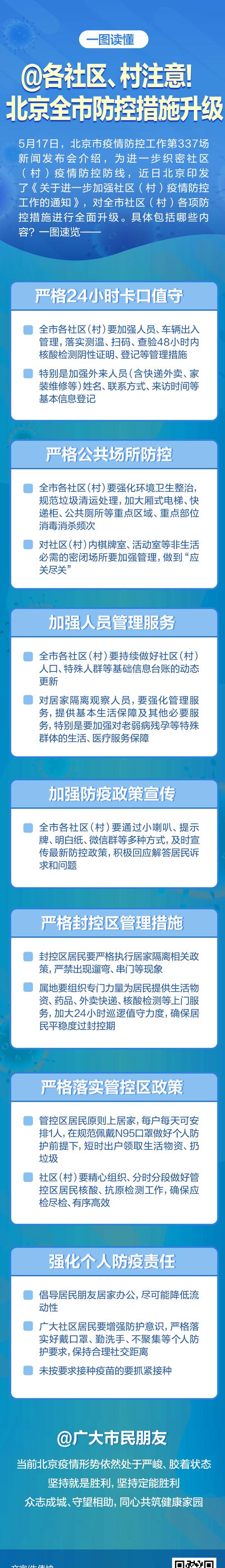

先说清楚责任主体,社区要报给街道办,企业要报给行业主管部门,学校要报给教育局,医疗机构直接对接卫健委,举个例子,我们小区物业每天早上9点前,必须把前一天居民体温监测数据、外来人员登记表、消毒记录这三项内容,通过街道办指定的“疫情防控平台”上传,要是漏报一次,街道办就会打电话来催,所以大家千万别抱侥幸心理。

数据采集:细节决定成败

数据采集环节最容易出问题,比如体温测量,有的社区用电子测温枪,有的用传统水银温度计,但记录时必须统一格式,我们社区要求所有数据保留一位小数,比如36.5℃、37.2℃,不能写成“36度半”,再比如人员流动信息,必须包含姓名、身份证号、联系方式、来源地、到达时间这五项,少一项都不行,上个月隔壁社区就因为漏填了来源地,被街道办通报批评了。

填报系统:选对工具是关键

现在各地用的系统五花八门,但核心功能都差不多,我们街道用的是“疫情防控大数据平台”,界面分三个板块:基础信息、动态监测、异常上报,基础信息板块要提前录入社区人口总数、重点人群数量;动态监测板块每天更新体温、核酸检测结果;异常上报板块专门记录发热、密接等特殊情况,操作时注意,所有带星号的都是必填项,上传附件时文件大小不能超过5M。

时间节点:掐准时间点很重要

不同地区要求的时间节点不一样,我们这儿规定,社区每天10点前上报前一天数据,企业每周一、三、五下午3点前上报,学校则是每天放学后1小时内,有个小技巧:可以设置手机闹钟提醒,比如我们物业经理,每天早上8:55、下午2:55都会收到提醒,这样就不会错过截止时间。

异常情况处理:流程要清晰

遇到发热病人怎么办?我们社区的流程是:先登记详细信息,包括症状、接触史、活动轨迹;然后立即联系社区卫生服务中心,由专业人员上门采样;同时上报街道办,启动应急预案,上个月我们小区就发现一例发热,从发现到转运到定点医院,全程只用了2小时,关键是要提前熟悉流程,遇到突发情况才不会手忙脚乱。

数据审核:层层把关保质量

数据上报不是填完表格就完事,后续审核更重要,街道办会随机抽查10%的数据,重点核对身份证号、联系方式是否真实,卫健委还会通过大数据比对,比如发现某社区上报的核酸检测人数,比实际采样人数少,就会要求重新核实,我们社区上个月就因为数据不一致,被要求重新填报了3次,所以大家一定要认真对待。

常见问题解答:这些坑千万别踩

- 重复填报:有的系统会自动抓取数据,比如医院系统已经上传了核酸检测结果,社区就不用再重复报。

- 格式错误:日期要写成“2023-10-15”,不能写成“10月15日”;电话号码必须是11位数字。

- 逻辑矛盾:比如上报的居家隔离人数,不能超过社区总人口数。

- 隐私保护:所有个人信息必须加密处理,不能随意泄露。

经验分享:这些技巧能省力

- 建立模板:把常用的表格保存为模板,每天直接修改数据。

- 分工协作:我们社区安排专人负责体温监测,专人负责数据录入,效率提高了一倍。

- 定期培训:街道办每月组织一次系统操作培训,新来的工作人员也能快速上手。

- 备份存档:所有上报数据都要保存纸质版和电子版,至少留存3个月。

最后提醒大家,疫情数据上报不是走过场,而是科学防控的重要基础,只有每个环节都做到位,才能为决策提供准确依据,希望今天的分享能帮到大家,如果还有不明白的地方,欢迎留言交流!

还没有评论,来说两句吧...