疫情之下隐藏着诸多数据密码,这些数据并非简单的数字罗列,而是蕴含着关键信息,那么我们究竟能从这些数据中读懂些什么呢?

最近这三年,疫情成了绕不开的话题,从最初的手足无措到如今的科学防控,我们经历了太多,但你有没有想过,那些每天更新的确诊数字、疫苗接种率、传播曲线背后,其实藏着比病毒更值得深究的秘密?今天咱们就聊聊,怎么像侦探破案一样,从数据里挖出疫情的真相。

先说个真实例子,去年冬天,某城市突然出现疫情反弹,官方通报里提到"某商圈成为传播高发区",当时很多人觉得是商场人流量大导致的,但后来有数据团队调取了商圈周边三公里的公共交通刷卡记录、外卖订单分布、甚至共享单车骑行轨迹,发现真正的传播节点其实是商圈后巷的一家小餐馆,这家餐馆没有堂食登记,顾客大多是附近写字楼的白领,午休时间挤在狭小空间里吃饭,口罩一摘,病毒就钻了空子,这个案例告诉我们,单纯看确诊数字就像看冰山一角,得深挖数据才能找到真正的风险点。

再说说疫苗接种数据,现在各省市都在公布接种率,但你知道吗?这些数字背后藏着更复杂的图景,比如某沿海城市接种率高达95%,但拆开看就会发现,60岁以上老人接种率只有78%,外来务工人员聚集的城中村接种率更低,更关键的是,不同疫苗的接种时间分布差异很大——有的社区第一针扎得快,但加强针拖了半年;有的企业集体接种时选的是同批次疫苗,导致后续不良反应监测出现聚集性特征,这些细节不扒开看,就容易产生"接种率高就安全"的错觉。

传播链追踪更是门学问,去年某地出现"1传32"的超级传播事件,表面看是某场婚宴引发的聚集性感染,但专业团队通过调取酒店监控、手机信号定位、甚至电梯使用记录,还原出更惊人的传播路径:感染者A在电梯里摘口罩咳嗽了3秒,当时电梯里还有5个人,其中3人后来确诊;感染者B在宴会厅门口和12个人握手,其中4人未戴口罩;最夸张的是感染者C,他在洗手间补妆时和隔壁隔间的人隔着门板聊了5分钟,结果对方也中招,这些细节说明,病毒传播往往发生在最意想不到的瞬间,数据追踪必须精细到分钟级。

还有个容易被忽视的角度——医疗资源承载数据,某中部城市疫情期间,表面看床位使用率只有80%,但拆分科室发现:呼吸科床位爆满,但骨科、眼科床位空置;三甲医院ICU全满,但社区医院设备闲置,更关键的是,120急救车日均出车次数比平时翻了3倍,但其中40%是接送非新冠患者,这些数据揭示出:疫情防控不能只看确诊数,必须同步监测整个医疗系统的压力值,否则就会出现"医院没住满,但病人看不上病"的怪圈。

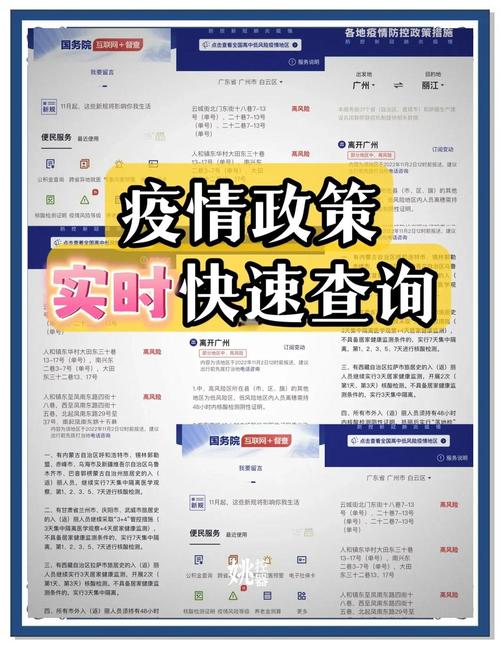

现在很多城市都在搞"数字抗疫",但真正用好数据的不多,有的地方把健康码数据和消费记录打通,能精准推送防疫提醒;有的社区用热力图监测人员聚集,提前疏导人流;甚至有高校用AI分析社交媒体情绪,预测可能出现的防疫疲劳期,这些创新告诉我们:数据不是冰冷的数字,而是会说话的"疫情晴雨表"。

说到底,探索疫情数据就像拼图游戏,单看某块碎片可能毫无意义,但当把确诊数、传播链、疫苗接种、医疗资源等碎片拼在一起,就能还原出完整的疫情图景,下次看到疫情通报时,不妨多问几个为什么:这个数字背后藏着什么故事?那些没被统计到的角落又在发生什么?或许,我们离真正读懂疫情的那天,就不远了。

还没有评论,来说两句吧...