探讨了在英语表述疫情数据时,如何巧妙地在确保数据准确无误与提升内容可读性之间找到恰当的平衡点。

最近这两年,疫情成了咱们生活里绕不开的话题,每天一睁眼,各种疫情数据就像潮水一样涌过来,不管是看新闻、刷社交媒体,还是跟朋友聊天,疫情数据都是大家关注的焦点,而在这个全球化的时代,英语作为国际通用语言,在疫情数据的传播中扮演着至关重要的角色,咱们就来聊聊怎么用英语准确又清晰地表述疫情数据,在准确性和可读性之间找到那个微妙的平衡点。

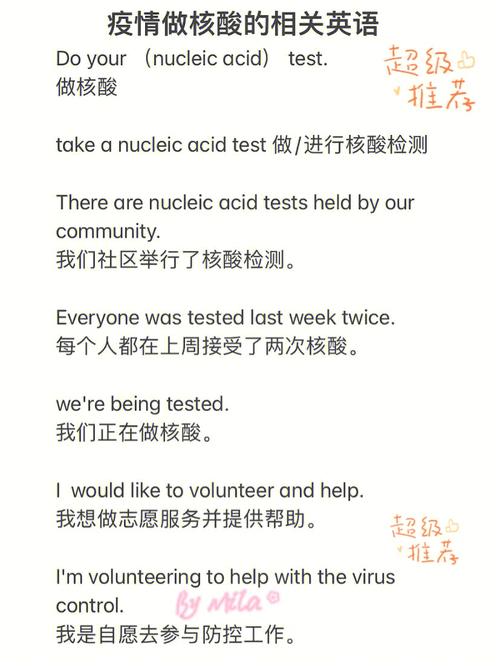

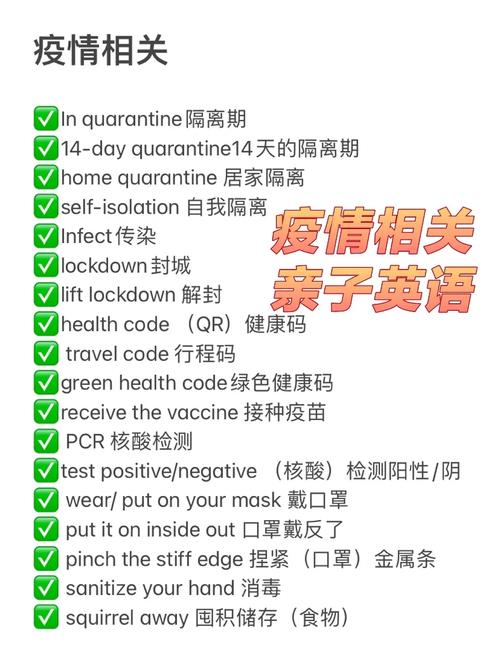

先说说准确性吧,疫情数据那可是关乎生命健康的大事,一点都不能马虎,就拿确诊病例数来说,你得明确是“confirmed cases”,而不是随便用个“cases”就完事儿了,还有死亡人数,得用“deaths”或者“fatalities”,可别跟“recoveries”(康复人数)搞混了,这些专业术语,就像是疫情数据里的“密码”,用对了,信息才能准确无误地传递出去。

记得有一次,我在看一篇英文疫情报道,里面把“asymptomatic cases”(无症状感染者)写成了“mild cases”(轻症患者),这俩词儿虽然听起来有点像,但意思可差远了,无症状感染者可能自己都不知道自己感染了病毒,而轻症患者虽然症状不严重,但还是有症状的,这样的错误,要是被不懂英语的人看了,说不定就会产生误解,影响对疫情的判断,准确性真的是英语表述疫情数据的生命线。

光有准确性还不够,可读性也很重要,你想啊,如果一篇英文疫情报道全是专业术语,密密麻麻的数字,读起来跟天书似的,谁还有耐心看下去呢?咱们得学会用简单易懂的语言来表述疫情数据。

比如说,在描述疫情增长趋势的时候,你可以用“the number of cases has been rising steadily”(病例数一直在稳步上升),而不是用那种复杂的数学模型来解释,再比如,在解释疫苗接种率的时候,你可以说“about 60% of the population has been vaccinated”(大约60%的人口已经接种了疫苗),这样一听就明白。

还有啊,图表和图形也是提高可读性的好帮手,一张清晰的折线图,能直观地展示疫情数据的变化趋势;一个简单的饼图,能清楚地显示不同年龄段人群的感染比例,这些图表和图形,就像是疫情数据里的“翻译官”,把复杂的数据变成了大家都能看懂的“语言”。

当然啦,要在准确性和可读性之间找到平衡,也不是一件容易的事儿,为了准确传达信息,你可能得用一些专业术语;但为了让更多人能看懂,你又得尽量简化语言,这时候,你就得学会“变通”。

比如说,在解释“R值”(基本传染数)的时候,你可以先简单地说“R值表示一个感染者平均能传染给多少人”,然后再根据读者的反应,决定要不要进一步解释R值的计算方法和意义,这样,既保证了准确性,又兼顾了可读性。

另外啊,我还发现,用一些生动的例子来解释疫情数据,也能大大提高可读性,比如说,你可以说“如果R值是2,那就意味着一个感染者平均能传染给2个人,这样疫情就会像滚雪球一样越滚越大”,这样的例子,既形象又生动,让人一听就懂。

啊,英语表述疫情数据,既是一门科学,也是一门艺术,咱们得在准确性和可读性之间找到那个平衡点,让疫情数据既能准确无误地传递出去,又能让更多人轻松看懂,这样,咱们才能更好地应对疫情,保护自己和他人的健康,希望今天的分享,能对大家有所帮助,让我们一起努力,用英语讲好疫情数据的故事!

还没有评论,来说两句吧...