本文聚焦上海疫情数据,通过直观图表呈现抗疫全程,助力读者清晰读懂上海抗疫之路,全面了解疫情发展态势与防控成效。

最近大家刷手机时,总能看到各种关于上海疫情的讨论,有人关心新增病例数,有人关注疫苗接种进度,还有人想对比不同区域的防控效果,其实啊,这些信息都藏在一张张数据图表里,今天咱们就抛开复杂的术语,用大白话聊聊上海疫情数据图表背后的故事。

确诊病例曲线图:从陡峭到平缓的抗疫轨迹

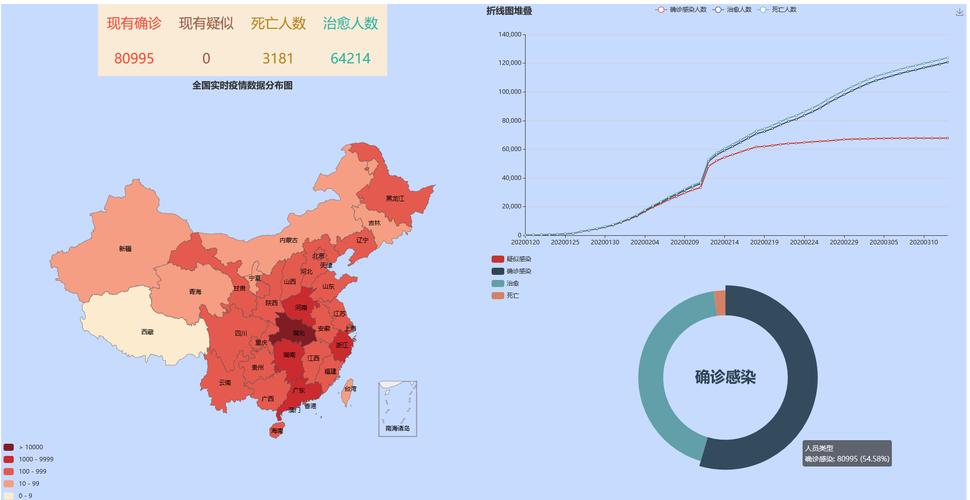

打开上海市卫健委官网的疫情数据页面,最显眼的就是那张确诊病例曲线图,记得去年春天,这条曲线像坐过山车一样陡峭上升,单日新增破千的数字让不少人捏了把汗,但到了今年,曲线明显变得平缓,偶尔出现的波动也像小浪花一样,很快就被压下去了。

举个例子,去年3月某天新增确诊1200例,整个城市都进入了紧急状态,但到了今年同期,这个数字已经降到了两位数,这种变化背后,是无数医护人员、社区工作者和普通市民的共同努力,就像我家楼下的张阿姨,去年每天穿着防护服在小区门口测体温,今年终于能脱下防护服跳广场舞了。

区域热力图:精准防控的“作战地图”

要说最直观的图表,非区域热力图莫属,这种用颜色深浅表示疫情严重程度的地图,就像给城市做了个“CT扫描”,去年浦东新区某段时间颜色特别深,说明那里病例集中,防控压力最大,现在再看,整个上海地图的颜色都变浅了,特别是中心城区,几乎看不到深色区域。

我有个朋友在徐汇区开咖啡馆,去年因为疫情关了三个月门,今年他学会看热力图了,每天早上先查查自家店铺所在区域的颜色,要是颜色浅,就放心开门营业;要是颜色变深,就提前准备线上订单,这种“看图作战”的方式,让他的小店挺过了最艰难的时期。

疫苗接种进度图:筑起全民免疫屏障

说到疫苗接种,那张柱状图特别有意思,去年刚开始接种时,每天接种量才几万剂次,柱子矮得可怜,到了今年,单日接种量最高突破百万剂次,柱子高得都快顶到图表顶部了,现在上海18岁以上人群接种率已经超过95%,这个数字背后是无数个“疫苗接种点”的日夜运转。

我邻居王大爷就是个典型例子,他一开始死活不肯打疫苗,说“我天天在家不出门,打什么疫苗”,后来社区工作人员拿着接种进度图上门,指着图表说:“您看,咱们小区接种率才80%,要是大家都像您这样想,病毒就钻空子了。”王大爷一看图表,第二天就去打了疫苗,现在逢人就夸疫苗好。

核酸检测能力图:科技赋能的抗疫利器

要说最让人安心的图表,非核酸检测能力图莫属,这张折线图记录着上海核酸检测能力的飞跃:从最初每天几万份,到后来突破百万份,现在单日最大检测能力已经达到130万份,这意味着什么?意味着上海能在24小时内完成全市重点人群筛查,这种效率在全球都是顶尖水平。

我表妹在检测机构工作,她给我看过一张内部图表:去年他们实验室每天只能处理2000份样本,工作人员要连续工作16个小时,今年实验室引进了自动化设备,现在每天能处理5万份样本,工作人员还能按时下班,这种技术进步,让核酸检测从“不可能完成的任务”变成了“常规操作”。

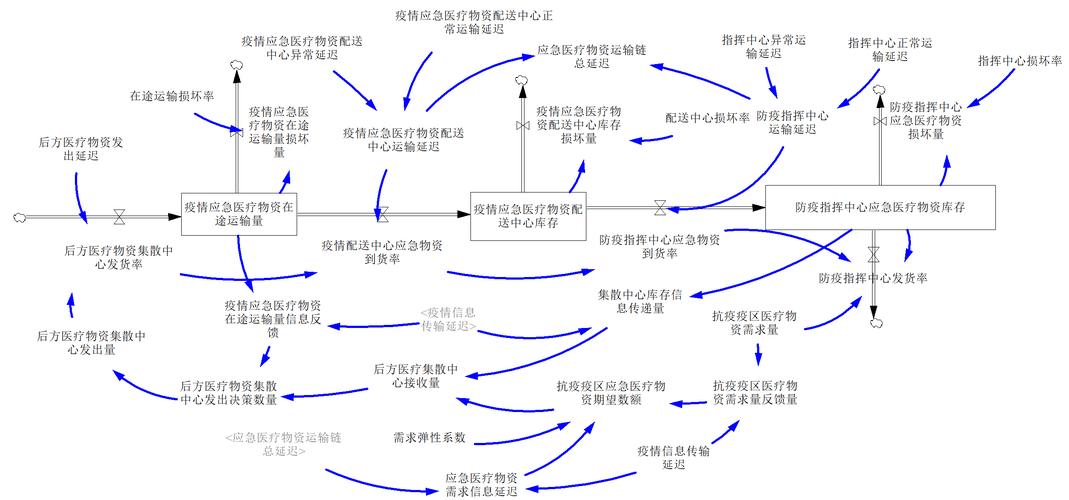

物资保障雷达图:城市运转的“生命线”

最后说说这张不太起眼的物资保障雷达图,它用六个维度展示城市运转情况:医疗物资、生活物资、交通物流、能源供应、通信保障、应急处置,去年疫情最严重时,医疗物资和生活物资的指标线都接近满格,说明政府在全力保障民生,现在这张图已经变成稳定的六边形,每个维度都保持在安全区间。

我同事小李去年被封控在家,最担心买不到菜,现在他学会了看这张图,发现生活物资指标线一直很稳,就放心囤了半个月的米面油,结果发现根本用不上,因为现在社区团购、外卖配送都恢复正常了,连他最爱吃的生煎包都能按时送到。

看完这些图表,是不是觉得疫情数据其实没那么枯燥?它们就像城市的“健康体检报告”,记录着抗疫路上的点点滴滴,从确诊病例的下降曲线,到疫苗接种的上升柱状图,从核酸检测能力的飞跃,到物资保障的稳定雷达图,每一张图表背后都是无数人的付出。

作为普通市民,我们或许看不懂复杂的统计模型,但这些直观的图表让我们明白:疫情并没有消失,只是被我们用科学的方法控制住了,就像上海人常说的那句话:“再难的日子,看看图表上的进步,心里就有底了。”

还没有评论,来说两句吧...