疫情数据如何计算?本文将为你揭秘其背后的计算逻辑,带你了解疫情数据是如何得出,满足你对疫情数据计算方式的好奇心。

最近这两年,疫情成了大家茶余饭后绕不开的话题,每天早上一睁眼,很多人第一件事就是打开手机,看看今天新增了多少病例,治愈了多少人,死亡病例又有多少,这些数字就像一面镜子,反映出疫情的实时动态,但你有没有想过,这些疫情数据到底是怎么计算出来的呢?今天咱们就来好好唠唠这个话题。

先说说新增确诊病例吧,这可不是随便报个数那么简单,确诊病例的判定需要经过一系列严格的流程,就拿核酸检测来说,这是目前最常用的确诊手段之一,当一个人出现发热、咳嗽等症状,或者与确诊病例有过密切接触,就会被列为疑似病例,然后安排去做核酸检测,如果检测结果呈阳性,那还不能马上就确定为确诊病例,还得结合临床症状、影像学检查等多方面因素综合判断,比如说,有的人核酸检测阳性,但身体没有任何不适症状,这种情况可能就会被判定为无症状感染者,而不是确诊病例,只有当核酸检测阳性,并且有相应的临床症状,比如发热、咳嗽、呼吸困难等,才会被正式确认为新增确诊病例。

再来说说治愈病例,治愈可不是患者自己感觉好了就算数,而是有一套严格的出院标准,患者经过一段时间的治疗,体温恢复正常3天以上,呼吸道症状明显好转,肺部影像学显示急性渗出性病变明显改善,连续两次呼吸道标本核酸检测阴性(采样时间至少间隔24小时),满足这些条件,才能被判定为治愈出院,医院会把这些治愈患者的信息上报给相关部门,相关部门再汇总统计,就形成了每天公布的治愈病例数据。

死亡病例的计算同样严谨,当一名患者因感染新冠病毒不幸离世,医院会详细记录患者的死亡原因、死亡时间等信息,并及时上报,相关部门会对这些信息进行审核,确认死亡原因确实与新冠病毒感染相关后,才会将其纳入死亡病例统计,这样做是为了保证数据的准确性和真实性,避免因为一些其他原因导致的死亡被误算到疫情死亡病例中。

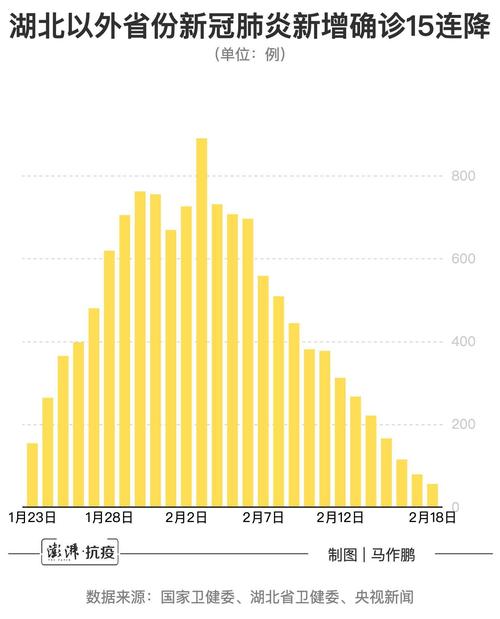

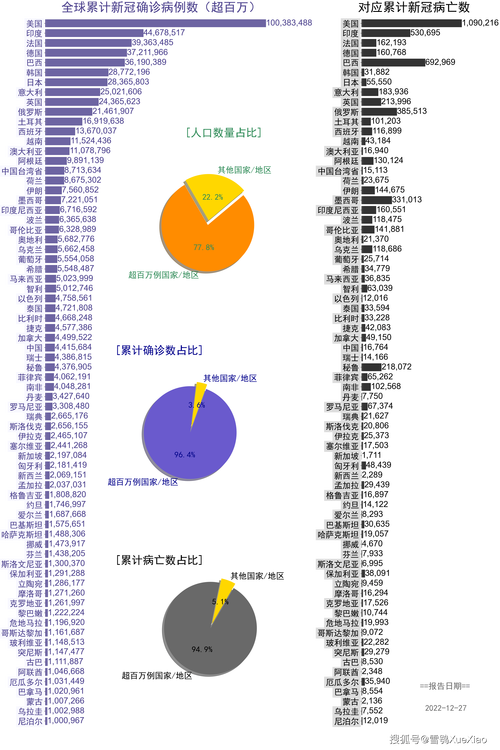

除了这些基本的数据,还有一个很重要的指标就是累计确诊病例,累计确诊病例就是把从疫情开始到现在,所有确诊病例的数量加在一起,这个数字能让我们直观地看到疫情在整个时间段内的总体规模,比如说,某个地区累计确诊病例达到了1000例,那就意味着从疫情开始到现在,这个地区已经有1000人被确诊感染了新冠病毒。

还有一个数据大家可能也比较关注,就是重症病例和危重症病例,重症病例通常是指那些病情比较严重,需要特殊治疗和护理的患者,比如出现呼吸衰竭、多器官功能衰竭等情况,危重症病例则更加严重,患者的生命体征不稳定,随时可能有生命危险,医院会对这些重症和危重症患者进行重点监测和治疗,同时将相关信息上报,以便相关部门及时掌握疫情的严重程度,调配医疗资源。

那这些数据是怎么汇总和发布的呢?各级医疗机构会按照规定的时间和格式,将本单位的疫情数据上报给当地的疾控中心,疾控中心会对这些数据进行审核、整理和分析,然后再上报给上级部门,国家卫生健康委员会会对全国的疫情数据进行汇总和发布,这个过程非常严谨,每一个环节都有严格的质量控制,就是为了保证我们看到的疫情数据是准确、可靠的。

我们也要明白,疫情数据只是一个参考,它并不能完全反映疫情的全部情况,因为疫情的发展是动态的,而且不同地区、不同人群的感染情况也存在差异,我们在关注疫情数据的同时,也要结合实际情况,做好个人防护,积极配合疫情防控工作。

疫情数据的计算是一个复杂而又严谨的过程,涉及到多个环节和多个部门的协作,只有通过科学、准确的数据统计,我们才能更好地了解疫情的发展态势,制定出更加有效的防控措施,希望大家在了解这些知识后,能对疫情数据有更深入的认识,也能更加理性地看待疫情。

还没有评论,来说两句吧...