本文将围绕“大数据侦测疫情,到底准不准”这一话题展开讨论,旨在深入剖析大数据在疫情侦测中的准确性和可靠性。

最近这几年,疫情成了咱们生活里绕不开的话题,每天一睁眼,手机里、电视上,到处都是关于疫情的消息,而在这场没有硝烟的战争中,大数据这个词儿也频繁地出现在咱们眼前,很多人都在问,大数据侦测疫情,它到底准不准呢?咱们就来好好唠唠这事儿。

先说说大数据是啥,大数据就是海量的数据,这些数据来自咱们生活的方方面面,比如咱们上网浏览的记录、买东西的记录、坐公交地铁的刷卡记录,还有医院里病人的就诊记录等等,这些数据看起来杂乱无章,但通过高科技的手段,就能把它们整理、分析出来,找出其中的规律和趋势。

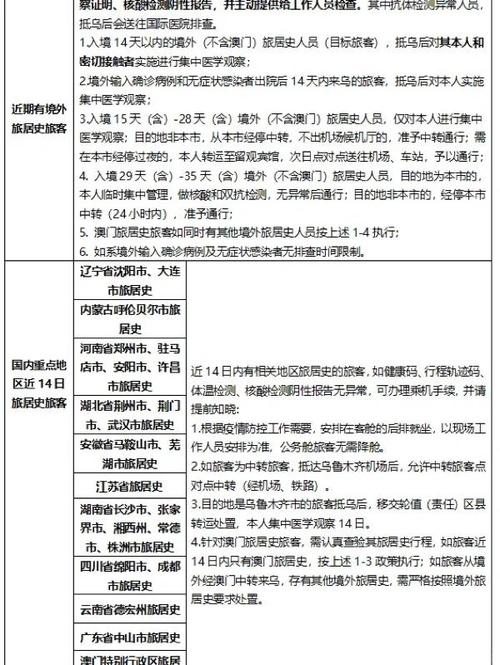

在疫情期间,大数据可是发挥了不小的作用,就拿追踪密切接触者来说吧,以前,要找出和确诊病例有过接触的人,那可真是大海捞针,得靠人工一个个去排查,既费时又费力,但现在有了大数据,情况就大不一样了,通过分析确诊病例的手机定位、消费记录等信息,就能快速锁定那些可能和病例有过接触的人,然后及时通知他们去做核酸检测,采取隔离措施,这样一来,就能有效防止疫情的扩散。

我有个朋友,之前就亲身经历过这事儿,他有一次去超市买东西,结果后来发现那个超市里有个确诊病例,他当时心里那个慌啊,生怕自己也被感染了,不过没过多久,他就接到了社区工作人员的电话,告诉他因为大数据追踪,他被列为密切接触者,需要去做核酸检测,他按照要求去做了,结果没事儿,这才松了一口气,他说,要不是大数据,他可能都不知道自己有风险,更别提及时采取措施了。

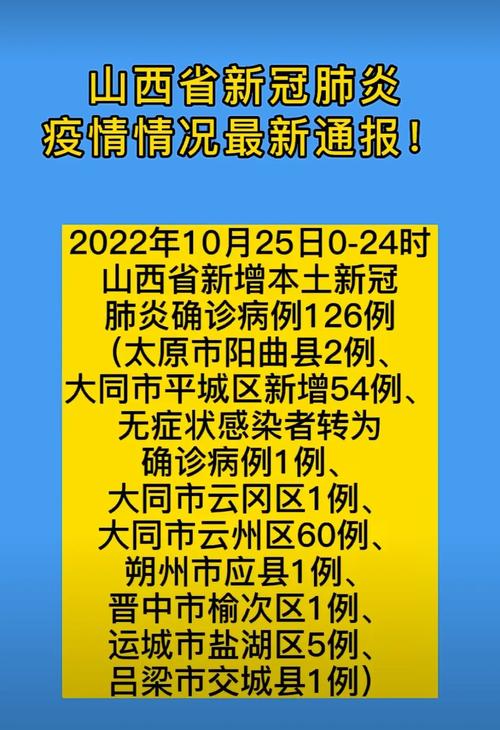

除了追踪密切接触者,大数据还能预测疫情的发展趋势,通过分析不同地区、不同时间段的疫情数据,就能找出疫情传播的规律,预测未来一段时间内疫情可能会怎么发展,这对于政府制定防控政策、调配医疗资源,可是有着非常重要的参考价值。

比如说,在疫情刚开始的时候,有些地方通过大数据分析,发现某个区域的人员流动特别频繁,而且和疫情严重地区有较多的往来,政府就及时对这个区域采取了严格的防控措施,比如限制人员进出、加强核酸检测等,结果,这个区域的疫情很快就得到了控制,没有出现大规模的爆发。

不过呢,大数据侦测疫情也不是万能的,它也有一些局限性,比如说,数据的准确性就是一个大问题,虽然大数据能收集到海量的信息,但这些信息并不一定都是准确的,有些人可能会故意隐瞒自己的行程,或者提供虚假的信息,这就会影响到大数据的分析结果。

我就听说过这么一件事儿,有个地方为了追踪疫情,要求居民上报自己的行程,结果有个人为了图方便,就随便填了个地方,后来,大数据分析显示他去过疫情严重地区,把他列为密切接触者,但实际上,他根本就没去过那儿,后来经过调查,才发现是他填错了信息,这事儿虽然是个误会,但也说明了数据准确性对大数据侦测疫情的重要性。

大数据分析的结果也可能会受到一些外部因素的影响,比如说,天气变化、节假日等因素,都可能会影响到人员的流动和聚集情况,从而影响到疫情的传播,如果大数据分析没有把这些因素考虑进去,就可能会得出不准确的结论。

还有啊,大数据侦测疫情也涉及到个人隐私的问题,在收集和分析数据的过程中,难免会涉及到一些个人的敏感信息,比如姓名、身份证号、手机号码等等,如果这些信息被泄露了,那可就麻烦了,在利用大数据侦测疫情的同时,也得加强个人隐私的保护。

面对大数据侦测疫情的这些局限性,咱们该怎么办呢?我觉得,首先得提高数据的准确性,政府和相关部门得加强对数据收集工作的监管,确保居民提供的信息是真实可靠的,也可以利用一些技术手段,比如人脸识别、指纹识别等,来验证居民的身份和信息。

得综合考虑各种因素,在分析大数据的时候,不能只看数据本身,还得结合实际情况,考虑天气、节假日等外部因素的影响,才能得出更准确的结论。

得加强个人隐私的保护,政府和相关部门得制定严格的法律法规,规范数据的收集、存储和使用行为,也得加强对数据安全的监管,防止数据被泄露和滥用。

大数据侦测疫情在疫情防控中确实发挥了不小的作用,它能帮助咱们快速追踪密切接触者、预测疫情发展趋势,为政府制定防控政策提供参考,但同时,咱们也得看到它的局限性,不能盲目依赖它,在利用大数据的同时,咱们还得结合实际情况,采取多种措施来共同应对疫情。

就像咱们平时说的,不能把所有的鸡蛋都放在一个篮子里,在疫情防控这件事儿上,咱们也得多种手段并用,才能更好地保护咱们的健康和安全,下次再有人问你大数据侦测疫情准不准的时候,你可以告诉他,大数据是个好工具,但也得用对了地方,用对了方法才行。

还没有评论,来说两句吧...