卖点赞平台乱象频发:社交生态遭侵蚀,法律红线不容触碰

近年来,随着社交媒体平台的蓬勃发展,"流量为王"的逻辑催生出一批以"卖点赞"为核心业务的灰色产业链,这些自称提供"数据增值服务"的卖点赞平台,通过技术手段或人工操作,为个人、企业甚至机构账号批量提供虚假点赞、评论、转发等互动数据,试图以低成本制造"爆款"假象,这种行为不仅严重破坏了网络空间的公平性,更触碰了法律与道德的双重底线。

卖点赞平台运作模式:技术伪装下的数据造假

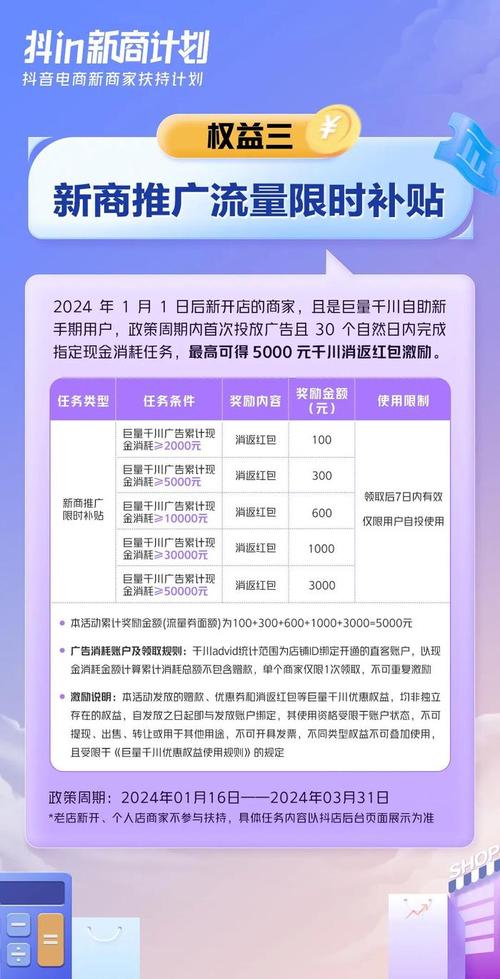

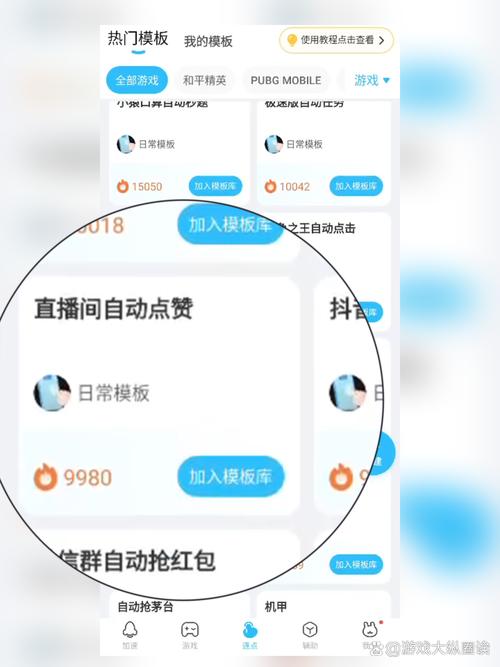

据网络安全机构调查,当前市场上活跃的卖点赞平台多采用"机器人刷量"与"真人水军"结合的运作模式,前者通过编写自动化脚本,模拟用户行为对指定内容进行点赞、评论;后者则通过兼职群组招募大量真实用户,以每条0.1-0.5元的价格完成刷量任务,部分平台甚至宣称提供"定制化服务",可根据客户需求调整点赞来源的地域、性别、年龄等维度,以规避平台算法检测。

"这些平台的技术手段不断升级,从最初的简单脚本到如今的AI模拟行为,甚至能通过代理IP池隐藏真实操作轨迹。"某互联网安全专家指出,"但无论技术如何伪装,其本质都是对平台规则的恶意破坏,更是对用户信任的透支。"

法律风险:虚假宣传与不正当竞争的双重定性

从法律层面看,卖点赞平台的行为已涉嫌多项违法,根据《中华人民共和国反不正当竞争法》第八条,经营者不得通过组织虚假交易等方式,帮助其他经营者进行虚假或者引人误解的商业宣传,而卖点赞平台为商家或个人账号提供虚假互动数据,本质上属于"帮助实施虚假宣传"的违法行为。

若刷量行为涉及电商平台商品评价,还可能触犯《电子商务法》第十七条,即"电子商务经营者不得以虚构交易、编造用户评价等方式进行虚假或者引人误解的商业宣传",2023年,某地市场监管部门就曾对一家通过卖点赞平台刷单的电商企业处以50万元罚款,并责令其停业整顿。

"卖点赞平台的存在,本质上是利用技术手段制造'数据泡沫',这种行为不仅损害了消费者权益,更破坏了市场公平竞争环境。"中国政法大学知识产权研究中心研究员表示,"从民事责任到行政处罚,再到刑事犯罪的边界,这类行为已形成完整的法律风险链条。"

行业影响:社交生态信任危机与算法失灵

卖点赞平台的泛滥,正在对社交媒体生态造成系统性伤害,虚假点赞数据导致优质内容被淹没,用户难以通过互动指标筛选真实有价值的信息;平台算法因数据失真而陷入"劣币驱逐良币"的恶性循环——为追求表面热度,创作者不得不依赖刷量维持曝光,进一步加剧内容同质化。

某头部短视频平台风控负责人透露:"我们曾发现一个百万粉丝账号,其单条视频点赞量高达50万,但实际完播率不足5%,这种数据异常直接触发算法降权,但背后刷量平台的持续操作仍让审核系统面临巨大压力。"

更值得警惕的是,卖点赞平台已形成"刷量-检测-再刷量"的猫鼠游戏,部分平台甚至提供"包月刷量套餐",承诺"被删补刷",这种服务模式不仅助长了数据造假风气,更让平台治理成本呈指数级增长。

治理困境:技术防御与法律规制的双重挑战

尽管各大平台持续升级反刷量技术,但卖点赞平台的"游击战"策略仍屡禁不止,某安全团队负责人分析:"当前刷量平台已实现'分布式作业',通过加密通信、虚拟货币支付等方式规避监管,甚至利用海外服务器隐藏踪迹。"

法律层面,尽管《网络安全法》《数据安全法》等法规为打击数据造假提供了依据,但实际执法中仍面临取证难、定性难等问题,如何区分"真实用户自愿点赞"与"有偿刷量行为"?如何界定平台责任与用户个人行为的边界?这些都需要更细化的司法解释。

未来展望:技术治理与生态重建并重

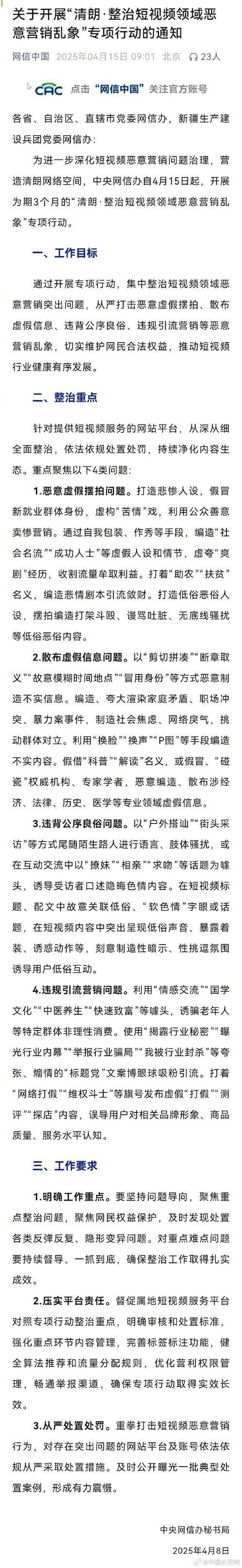

面对卖点赞平台的挑战,行业正探索"技术防御+法律规制+生态治理"的多维解决方案,技术上,平台通过行为分析、设备指纹、社交图谱等技术提升刷量识别能力;法律上,监管部门持续开展"清朗行动",对组织刷量的平台和个人实施信用惩戒;生态上,部分平台开始试点"内容质量分"替代单纯互动指标,引导创作者回归内容本质。

"打击卖点赞平台不仅是技术问题,更是生态重建问题。"某互联网行业协会负责人表示,"只有让真实、优质的内容获得应有回报,才能从根本上瓦解数据造假的生存土壤。"

在这场没有硝烟的战争中,卖点赞平台的兴衰折射出数字时代流量经济的深层矛盾,当"点赞"从情感表达沦为可交易的商品,当"热度"从内容价值变为可操控的数字,或许我们更需要反思:在追求数据增长的同时,如何守护网络空间的真实与信任?这不仅是平台与监管者的责任,更是每一个网络参与者的必修课。

还没有评论,来说两句吧...