【新闻导语】

近年来,随着移动互联网的普及和灵活就业需求的增长,一种以"什么软件点赞有钱赚"为噱头的网络兼职模式悄然兴起,这类平台宣称用户通过完成点赞、评论、转发等简单任务即可获得现金奖励,吸引大量求职者、学生及自由职业者参与,行业快速扩张的背后,也暴露出收益真实性存疑、个人信息泄露风险、甚至涉嫌传销诈骗等问题,本报记者通过深度调查,结合法律专家与网络安全从业者的观点,全面解析这一新兴现象的运作机制与潜在风险。

现象观察:点赞赚钱软件如何成为"网络新宠"?

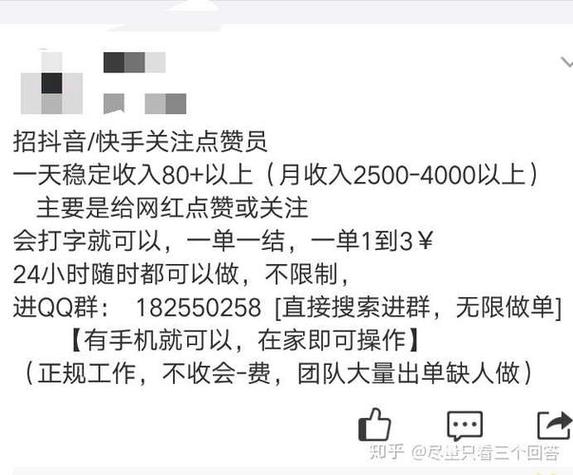

在短视频平台、社交媒体占据用户日常生活的当下,"什么软件点赞有钱赚"的宣传语精准切中了部分人群对"低门槛、高回报"兼职的需求,记者通过应用商店搜索发现,此类软件数量已超过200款,下载量累计突破1亿次,典型平台如"点赞宝""任务通"等,均采用"任务发布-用户完成-收益提现"的闭环模式,任务类型涵盖短视频点赞、朋友圈转发、商品评价等,单次任务报酬从0.1元至5元不等。

"我每天利用通勤时间做任务,一个月能赚800元左右。"北京某公司职员王女士向记者展示其账户收益记录,她表示,平台通过"师徒制"推广模式吸引用户,每邀请一位好友注册,可获得其任务收益的10%作为提成,这种裂变式传播策略,使得部分头部平台在半年内用户量激增300%。

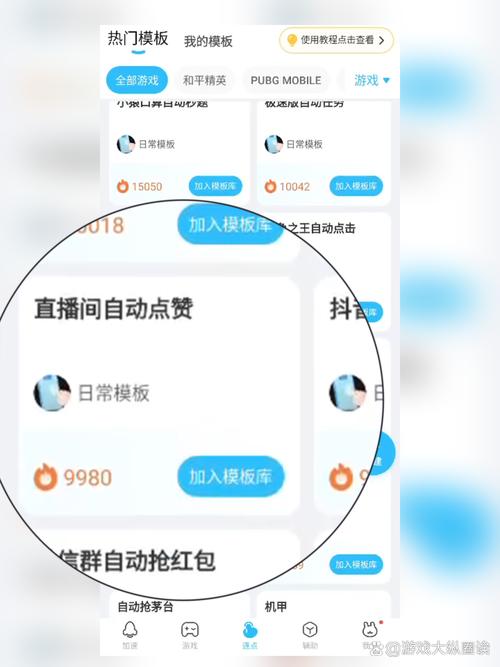

行业繁荣的表象下,暗流正在涌动,记者随机下载10款主流点赞软件进行实测,发现其中4款存在"任务无法完成""收益无法提现"等问题,2款软件在注册时强制要求获取通讯录、相册等敏感权限,更值得警惕的是,部分平台以"高级会员"为名,诱导用户缴纳99元至599元不等的入会费,承诺"优先派单""高额返利",但实际服务与宣传严重不符。

利益链解析:点赞经济背后的商业逻辑

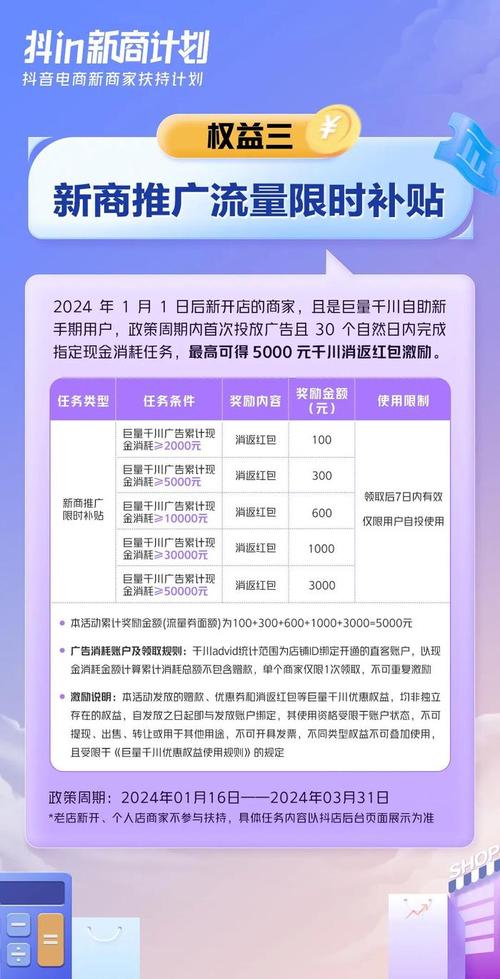

"从商业本质看,点赞赚钱软件是流量经济的变种。"互联网行业分析师李明指出,平台通过聚集大量用户形成"流量池",再将用户行为转化为广告曝光、商品推广等商业价值,某电商平台与点赞软件合作,要求用户对指定商品进行"好评+点赞",每单支付平台2元,平台从中抽取0.5元作为利润,剩余1.5元分配给用户。

这种模式看似三方共赢,实则存在结构性风险,用户收益高度依赖平台任务供给,而任务方多为中小商家或个人,资金实力有限,易出现"任务断档"或"拖欠款项",平台为维持运营,往往通过"拉人头"模式扩大用户规模,形成"用户-平台-广告主"的三角关系,其中用户处于最弱势地位。

"更严重的是数据安全问题。"网络安全工程师张伟向记者演示,某点赞软件在用户协议中隐含"数据共享条款",允许将用户行为数据出售给第三方营销机构,这意味着,用户为几毛钱收益提供的点赞记录、设备信息甚至地理位置,可能被用于精准诈骗或广告骚扰。

法律边界:点赞赚钱是否构成违法?

针对这一现象,北京市朝阳区人民法院法官刘洋表示,判断点赞赚钱软件合法性的关键在于其运营模式是否符合《反不正当竞争法》《网络安全法》及《禁止传销条例》,具体而言:

- 虚假宣传风险:若平台虚构任务数量或收益金额,可能构成《反不正当竞争法》第八条规定的"虚假宣传";

- 个人信息保护:强制获取非必要权限或未经同意共享数据,违反《个人信息保护法》第十条;

- 传销特征:通过"缴纳入门费""层级返利"等方式组织用户发展下线,可能触及《禁止传销条例》第七条。

2023年5月,市场监管总局开展"网络兼职专项整治行动",已查处12起利用点赞软件实施诈骗的案件,涉案金额超2000万元,某平台以"点赞日赚300元"为诱饵,要求用户先缴纳"保证金",后以"系统故障"为由拒绝返款,主犯因诈骗罪被判处有期徒刑三年。

专家建议:如何规避点赞赚钱的风险?

面对这一新兴领域,中国互联网协会发布《网络兼职安全指南》,提醒用户注意以下四点:

- 核查平台资质:优先选择有ICP备案、软件著作权证书的平台,避免使用个人开发者发布的软件;

- 警惕高额回报:若单日收益超过200元或承诺"零投入月入过万",极可能为诈骗;

- 限制权限开放:在手机设置中关闭非必要的通讯录、相册等权限,定期清理缓存数据;

- 选择正规渠道:通过应用商店下载软件,避免点击短信或社交媒体中的不明链接。

"网络兼职的本质是时间与技能的交换,任何违背经济规律的'高回报'都值得警惕。"中国人民大学劳动人事学院教授杨伟国强调,用户应树立理性就业观,避免因小失大。

行业展望:点赞经济能否走向规范化?

尽管争议不断,部分平台已开始探索合规化路径。"任务通"引入第三方担保机制,确保任务方资金预存至银行监管账户;"点赞宝"与职业院校合作,将兼职任务转化为"数字营销实训课程",既保障用户收益,又提升其职业技能。

"点赞赚钱软件可能向两个方向分化:一是成为品牌方的'分布式营销工具',二是退化为短期流量炒作工具。"艾瑞咨询研究员王琳预测,随着《网络交易监督管理办法》等法规的完善,行业将经历一轮洗牌,合规平台有望获得更大发展空间。

【新闻结语】

"什么软件点赞有钱赚"的流行,折射出数字经济时代就业形态的多元化趋势,任何创新都需在法律框架内运行,用户权益保护与行业健康发展同等重要,本报将持续关注这一领域的动态,为公众提供权威、客观的资讯服务。

还没有评论,来说两句吧...