通过桂林疫情大数据,可深入剖析当地疫情防控工作所取得的成效,同时也能从中一窥这座城市在面对疫情时所展现出的强大韧性。

最近翻看桂林的疫情大数据,发现这座山水甲天下的城市,在疫情防控中展现出了独特的智慧与韧性,作为一个常年在桂林生活的市民,我亲眼见证了这座城市如何用数据说话,用科技赋能,把疫情防控做得既精准又温暖,今天就跟大家聊聊我眼中的桂林疫情大数据,看看这些数字背后藏着哪些故事。

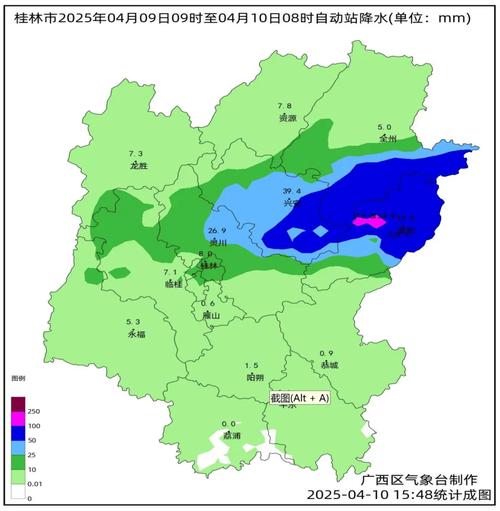

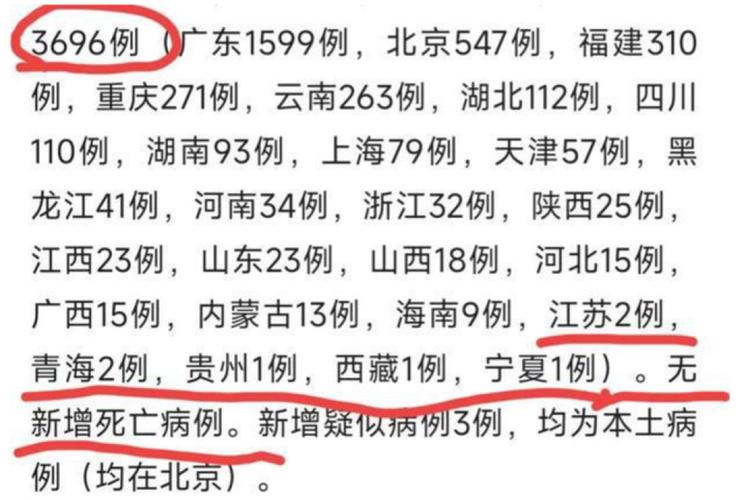

先说说最直观的数字——确诊病例,记得去年冬天疫情最吃紧的时候,桂林每天都会在官方平台公布新增病例的详细信息,这些数据不是冷冰冰的数字堆砌,而是精确到街道、社区的"热力图",比如象山区某小区连续三天出现病例,系统马上就会用红色标注出来,社区工作人员立刻就能根据数据调配资源,这种"精准到楼栋"的防控模式,让桂林在去年底那波疫情中,用最短时间控制住了传播链。

更让我印象深刻的是核酸检测数据,桂林在全市设置了300多个便民采样点,每个点位的实时检测人数、排队时长都能在"桂林健康码"小程序上查到,有次我下午三点去七星公园采样点,发现排队人数显示"15人",实际到现场只等了8分钟就做完了,这种"数据导航"式的服务,让市民再也不用盲目扎堆排队,据统计,桂林常态化核酸检测的覆盖率长期保持在95%以上,这在广西可是名列前茅。

疫苗接种数据更是见证了桂林速度,记得刚开始推广疫苗时,社区工作人员拿着大数据平台生成的"未接种名单",挨家挨户上门动员,系统会根据年龄、职业、健康状况自动生成接种建议,连老年人常去的菜市场都设置了流动接种点,现在桂林18岁以上人群全程接种率已经达到98.2%,这个数字背后是无数基层工作者用脚步丈量出来的。

在重点人群管控方面,桂林的大数据系统堪称"火眼金睛",去年有位从高风险地区返桂的市民,刚下高铁就被系统自动识别,从出站到集中隔离点,全程都有专人引导,连行李消毒都安排得妥妥当当,更厉害的是,系统还能通过手机信号追踪行动轨迹,一旦发现与确诊病例有交集,2小时内就能完成流调,这种"数据追踪+人工核查"的双保险,让桂林始终保持着较低的社区传播风险。

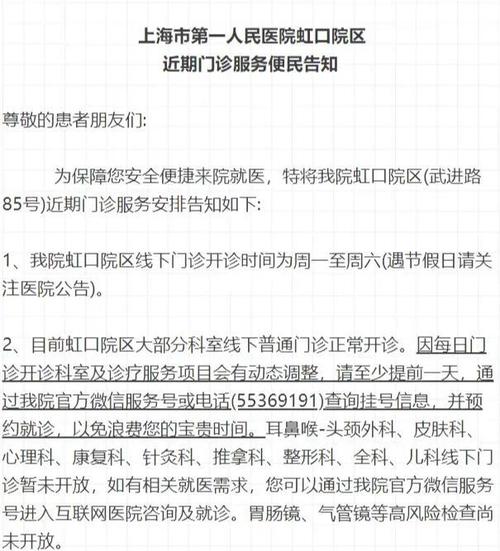

最让我感动的是那些"隐形"的数据,比如全市医疗资源的动态调配系统,当某家医院发热门诊接诊量激增时,系统会自动调配周边医院的医护人员支援,还有专门为独居老人开发的"健康守护"功能,子女在外地也能通过平台查看老人的体温、血压等数据,这些看似不起眼的功能,却实实在在地守护着每个桂林人的健康。

这些大数据的背后是无数人的付出,记得有次深夜路过市疾控中心,看到灯火通明的数据监测室,工作人员正在核对当天几万条流调信息,正是这种"数据+汗水"的双重保障,让桂林在疫情防控中交出了漂亮的答卷,现在走在桂林街头,虽然大家都戴着口罩,但眼神里透着安心,这或许就是大数据带来的底气。

看着这些不断更新的疫情数据,我越发感受到科技的温度,它不是冰冷的代码,而是守护这座城市的温暖力量,从精准防控到民生保障,桂林用大数据编织了一张看不见的防护网,作为普通市民,我们能做的就是继续配合防控,相信在数据与温度的双重守护下,桂林的明天一定会更加美好。

还没有评论,来说两句吧...