社会各界都有责任和义务去关心儿童,这关系到孩子们的健康成长和未来社会的走向。我们必须全面照顾到孩子们,确保他们的身心健康和权益得到保障。以下将从几个不同角度来介绍儿童关怀的相关内容。

生活保障

儿童的生活根基必须稳固。在物质层面,衣物、食物、住房和交通都需得到妥善安排。特别是贫困地区的孩子,他们可能连最基本的温暖衣物和充足营养都无法得到保障。因此,社会各界需要伸出援手,比如慈善机构定期提供衣物、食品等必需品。此外,还要确保孩子们居住的环境既安全又舒适,远离潜在的危险地带和污染源,为他们的健康成长提供适宜的空间。

从生活便利性角度出发,需降低儿童在日常生活中的不便。公共设施在设计时,应充分考虑到儿童的实际需求,例如安装适合儿童身高的洗手池、在公共交通工具上提供专用的儿童座椅等。商场内设置母婴室、定期维护儿童游乐设施,这些举措都是关爱儿童生活的具体表现,它们有助于提高儿童的生活体验和安全性。

教育资源

优质教育资源的合理分配对孩子们获取知识有着重要影响。在学校中,教师资源的公正分配至关重要。在偏远地区,由于教师资源不足,孩子们接触优秀教师的机缘较少,这限制了他们学习能力的提高。因此,政府应当增加教育资金投入,吸引优秀教师到偏远地区进行支教,以帮助孩子们拓宽视野。通过线上教学等新型教学模式,山区孩子同样能够接触到高质量的教育资源,从而引入外部前沿的知识体系。

学习氛围同样不容忽视。学校的基础设施必须符合标准。一些乡村学校的教室光线昏暗,课桌椅不够舒适,这可能会削弱孩子们的学习热情,损害他们的身体健康。此外,拥有完善的运动设施、图书馆、实验室等配套设施同样至关重要,它们能够丰富孩子们的课余生活,激发他们的兴趣爱好,提升他们的动手能力,对全面素质的提高大有裨益。

儿童的心理健康对其个性发展有着重要的影响。在成长的道路上,许多孩子会面临学业负担和人际交往等挑战,他们可能缺乏足够的应对技巧来处理这些情绪困扰。这种状况若长期存在,可能会引发心理问题,比如抑郁和焦虑等。因此,家长和老师应当密切留意孩子的心理状态,以便尽早发现并关注他们情绪上的不正常表现。若孩子突然变得沉默不语,或是性情变得急躁,需耐心探究其背后的原因,并对其进行情绪上的安抚。

社会还需加强心理健康方面的支持体系。社区层面,可以设立心理辅导课程,并免费提供咨询服务。遇到心理问题较为严重的儿童,应迅速引导他们至专业心理治疗机构接受治疗。此外,还应广泛普及心理健康知识,使孩子们及其家长都能更好地了解心理问题的预防和治疗方法。

安全防护

儿童在日常生活中会遇到不少潜在的安全风险。在社会管理方面,必须持续强化打击儿童拐卖犯罪的力度。我们可以借助高科技手段,比如全国性的儿童信息数据库和人脸识别技术,来有效预防儿童遭受非法拐卖。此外,在公共场合,应增加安保人员,确保孩子们有一个安全的活动环境。例如,在儿童常去的公园、广场等地,保安应定期进行巡逻,以此减少安全事故的发生概率。

校园安全不容忽视。学校周边的网络、游戏场所等必须加强管理,坚决禁止未成年人进入。校内需建立健全的安全规章和应急计划,以应对火灾、地震等突发灾害。同时,要定期组织安全演练,传授给学生必要的逃生技能和自救手段。

医疗健康

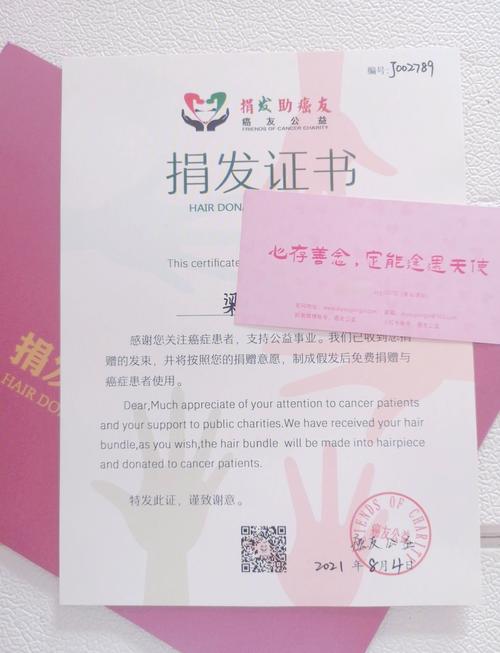

儿童健康成长离不开医疗资源的便利获取。然而,对于贫困家庭的孩子而言,就医既困难又昂贵,这让他们难以确保健康。因此,政府有必要改进医疗保险体系,扩大儿童医保的适用范围。通过提升报销额度、设立针对重大疾病的专项援助基金等措施,可以有效减轻患儿家庭的经济负担。众多家庭因孩子患上重病而无力承担费用,陷入困境,而专项援助能在很大程度上缓解这一难题。

儿童的健康防护同样重要。医疗机构应当定期为孩子们进行体检,并为他们提供疫苗接种服务。此外,在幼儿园和学校中,可以举办健康知识的普及活动,向孩子们及其家长传达卫生健康的相关知识。例如,教授他们正确的洗手技巧、养成良好的作息习惯等,这些措施有助于预防传染病的传播,并提升儿童的整体健康状况。

权益保护

法律是维护儿童权益的重要工具。我国已经出台了《未成年人保护法》等相关法律法规,然而在实施过程中还需进一步强化。对于任何侵犯儿童权益的行为,必须严格执行法律,坚决予以打击。不论是校园中的欺凌行为,还是家庭内部的虐待事件,都必须依照法律进行妥善处理,这样才能起到震慑效果,确保儿童在法律的保护下健康成长。

社会监督同样至关重要。我们每个人都有责任来维护儿童的权益,一旦发现伤害儿童的行为,都应勇于举报。同时,媒体也应当加大宣传力度,增强公众的监督意识与责任感。比如,揭露虐待儿童的案例,并持续关注事件的处理结果,以此形成舆论压力,进而推动儿童权益保护工作的持续进行。

请问在咱们日常生活中,还有哪些小细节能让孩子们体会到关爱?期待大家的评论和交流,也欢迎转发这篇文章。

发表评论